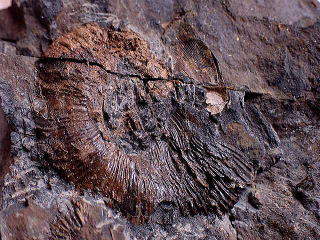

1◆シュードフィリップシア(Ⅰ) うーん

ペルム紀中部

三葉虫は古生代のオルドビス紀頃がピークになっているが、日本版はシルル紀からペルム紀にかけてのもので、特にペルム紀は完全な衰退・絶滅に向かっていて、世界でも少ないもののようだが、逆に日本にはこのころ(ペルム紀)のほうがむしろ多く、稀でもない。

上画像のシュードフィリップシア<Pseudophillipsia spatulifera>は、宮城県の最北部。たいてい尾部が産出するが、頭部もある。そのまた多くは頭鞍部や、自由頬など分離してしまっている。フィリップシア科自体がそのような特徴を持つのかと思うくらい完全体は少ない(もちろん出ている)。尾部だけで見れば中軸環数は22、前後側葉の溝は10か11程度確認できた。これを現地で出ていた良標本と比べることで種名を決めた。

以前はこの地域のシュードフィリップシアは確か・オブツシカウダということに決まったはずだったのにどうも変だ。種名変更だとすればそのあたりの経過はどうなのかは分からない。今は当然のようにこの地域のペルム紀中部のは多くが・スパチュリフェラに改まっていると心得た。

列島の化石の保存が良くないのは、日本列島はプレート上での地塊運動での集合で、かなり近く変動の影響を受けていることはある。カナダやアメリカで案内を得て採集旅行した石友は、1~2度だけ入ったような産地からかなりの割合の完全体を得ているので、日本と違ってこの大陸地域は穏やかな堆積環境に違いない。

下画像は頭鞍部と周辺のわずかから構成されている。三葉虫の頭部の構成まで覚えていると見つかる率は高くなる。それでも変形していたり、裏返しになっていることもある。案外頭部のパーツは見つけにくいものだ。でも、胸部は、死後速やかに胸節ごと分かれてバラバラになるから、もっと見つからない。

三葉虫の東北へ探査活動したイメージでは尾部が8割、頭部が2割弱、さらに残りわずかに胸部が残っている。・・・というそんな印象だ。それが中部地方の飛騨地域での探査でのイメージでは、その比よりは尾部が少ないような印象がある。 |

宮城県気仙沼市月立

シュードフィリップシアspatulifera尾部 1.5cm

9mm 頭鞍部

|

2◆シュードフィリップシア(Ⅱ) 初めてが最後で

ペルム紀上部

他のペルム紀の三葉虫。それは上画像のニ葉虫(フタバムシ)。実は見逃してしまうサイズの不完全きわまりない三葉虫の一部だが、これは私自身が初めて採集した三葉虫になる。三葉虫好きから見ればスルーのレベルだが、この初めての三葉虫がシュードフィリップシア・ハナオケンシス<Pseudophillpsia hanaokensis>なのです。と言っても「「それがどうした」になるんだろうと思う。

たまたま自分にとって初めての三葉虫が、最後(しんがり)の三葉虫だったということ。つまり、これはペルム紀の最上部層の三葉虫(滅亡前の最後の三葉虫)になるのだ。P・ハナオケンシスの所有者はごく少ないが、種名が決定されているのだからもっとあるはず、ほんとうはこの貧弱な標本では種を推定できない。狭い範囲だったが他種も出たのだろうか。

画像の化石の産地は、古生代の大型化石で有名だった岐阜県の金生山ではなく、すぐ南側の小さな花岡山(はなおかやま)産になる。いうなれば、このまもなくのちに古生代末の大変動が起こったことになる。花岡山は三葉虫の存在と共に地質学的に重要な場所だったのだ。しかし、たった一度の採集活動後まもなく小さな区域は姿を消してしまった。

この貧弱な標本を見直していると『初心者のころに、これを化石と思ってピックしたのか!。今は眼が悪くてとても無理』白灰色の石灰岩何でもないミリ単位のサイズである。

それと、近年になって金生山のごく一部にまだ最上部層があるようだ(未確認)という話があるが、採石場は厳しい立ち入り制限の状態が続いている。

下画像;1970年代前半と80年代に赤坂金生山に三葉虫の出た時期があった。80年代から石ころを始めだが、現場で「三葉虫のタイミングは今だよ!」という話を聞いたことがあるのだが、そうそう出るものでもなく金生山のマニアでもないので通うこともなかったが、話が終わったころに家の石のトリミング中にひょっこり顔出してくれたのが下画像。これまたフタバムシの尾部。こちらはシュードフィリップシアsp。これも状態は悪い。こちらペルム紀でも中~上部層になる。いずれの場合も私には貧弱な三葉虫が残っているだけだが、今も関連する古生代末の大変動の研究がされているのだろうか。 |

岐阜県大垣市赤坂

シュードフィリップシア cf hanaokensis上下3.5mm

Pseudophillipsia sp 左右9mm

|

3◆アプチクス(持ち主付き) 不思議ですけど

中生代

アプチクスは、その形状から最初は二枚貝、のちにアンモナイトの蓋と考えられていたこともあったが現在は、アンモナイトの顎器ということになった。アンモナイトの子孫のいかタコの顎器はカラス、トンビの口嘴に似ているらしくカラストンビというが、化石とはイメージが合わせられない。

たこイカは、エビやカニをバリバリと噛むくらいだから相当強力な口器の構造を持っている。手に入るイカの顎器を取り出し上下の顎に分解してみたが、どうみても現生たこイカのそれは体に比して小さな顎器を持つのにたいして、アンモナイトのはかなり巨大にみえる(画像)。持ち主の直接わかる、顎器をもつアンモナイトは非常にまれ(今は超レアとかいう)な例のはずで、殆ど運次第なのにこれがいくつかある。

上画像はフッチニセラス、中画像はリオセラトイデスかな、他にもある。その顎器のサイズは両方とも螺管の直径ほどあり、他の例も合わせるとアンモナイトの顎器が巨大なのは例外ではなさそう。アンモ好きの人たちは多いので、食性とかにも関心を持つ人はいると思うが、net.では顎器の話題は少ないまま。自分にとっても情報が蓄積できないままなので顎器は?が多い。レアとまではないので「なんだ貝か」の類で軽視されているかもしれない。

たこイカの顎器と比べ化石のは顎器が大きくやや長細いのが多く、住房の中では機能的ではなさそうで、これなら以前想定されていた『アンモナイト防御の蓋の役目だってありそうかな?』とか顎器の化石の質からみると、現生たこイカのように口器はキチン質になっていたと決めるのも怪しくて『こんなので口器としての強度があるのかしらん』とさえ思っている。

たとえば【顎器ですりつぶしていたとも噛みちぎっていたとの2説】そもそも、それさえも未だにはっきりしていないのだか。久しぶりにサーチしても何も進んでいなかった。

ところで所持している同地区の顎器はたまたまか、とにかく大きい。最大直径は5.6cm(下画像になる)と7.4cm(ともに持ち主は不明)もある。そこでためしに7.4cm顎器の直径から持ち主アンモナイトの直径を、画像の二種の、アプチクス直径とアンモの直径で、別々に求めてみたら、18.5cmと19cmだった。

これは単純計算なのに、偶然か?。大きく成長したアンモナイトが結構いたのではないか、ということ。というのもこの地域の実際のアンモナイトはほとんど2~5cmサイズだからだ。もうひとつ、アプチクスの直径だけで同じ科に属する未知のアンモの直径を計算で推定できるかもしれない。

もちろん、このような不思議は情報が出ないため自分自身がよくわかっていない事につきる。 |

山口県下関市豊田町 Apthycus アプチクス

アンモナイトは3.5cm

その2 アンモは3.0cm

その3 アプチクス 5.6cm

|

4◆アナプチクス やっぱり不思議

中生代

上画像の顎器はアナプチクス(コルナプチクス、コーアプチクス)ともいわれるタイプ。今はさらに分類されているようだが、それはそれとしてアプチクス二枚の殻が合わさったような構造だと言われる。

画像は堆積時の変形や欠けがないように化石化したように見えるが、現生のたこイカのカラストンビからすればこれが上あごか下あごになるのだろう。カラスとトンビの嘴のどちらかに似ている?、口器のタイプはいろいろあるのが当然としてもどうなっていたのか不明。また、上の画像のはカラストンビのような尖った先端部構造は一切見られない。

さて、この上画像標本の元画像(大きい)の主役を下顎とすれば、すぐそばで見られるアンモナイトと化石の質が違う。よく見れば中央部には上顎の一部かと思わせる、下顎部にピッタリはまる構造物のようなもの。さらに何かのラインや盛り上がりがある。上顎のパーツなのか口器の組織の一部かそんなところだろう。

実はこの画像の母岩は大きくて、掃き寄せ状態でその他にも顎器がゴタゴタと散らばっている。その髭みたいなラインはほかの個体にもある。

アンモナイトはこの母岩には居ないが、続きのごく接近して中,小の2種類のアンモナイトが卓越しているのでこの顎器の持ち主はほぼ間違いなく特定できる。

下画像はカラストンビのような尖った構造部を持つアンモナイトのアナプチクスの下顎部で持ち主はゴードリセラス(似たものを見ただけ)かも?。腕足類のような形で殻頂に相当する付近に嘴の先端部があり、沈着物質でそこはコ-ティングされで白っぽくなっている。そして画像では分かりにくいが上画像と違ってあきらかに中心線から90度前後に丸まっている。そのすぐ上にある一回り小さい化石も先端部だけ白くなっていてアナプチクスの上顎かもしれない(二枚セットだとなれば画期的)。

とはいえ化石の顎器はレアとまでは言わないがなかなか見ないもの。ここにはアップしないが他にもある。それは顎器つきのネオフィロセラスとわかるもので、持ち主のわかるものは4個にもなる。あたりまえだが顎器の数だけアンモナイトがいたはず。

最近、上下のカラストンビの揃ったものが発見されているようで、ちょっと興味深いが、その先の解明は化石の保存状態次第だと思う。

ここまでの話は上のテーマと同じく、正体がはっきりすれば一挙に『何だそんなことか』となるのかも。 |

福井県大野市和泉 Anapthychus例 1cm

北海道三笠市幾春別川 アナプチクス二枚

左右4cm(下顎のほう)

|

5◆リンガフィリップシアka 血の海

石炭紀前期

これは特徴的な頬棘の長さ、また頭鞍部の造形、頭蓋の先端がボーダーにかかっている。眼の形がはっきりわからないが、今はリンガフィリップシア・チョウアンジエンシス<Linguaphillipsia

tyouanziensis>とした。適当でしょうか(私見)。産地に近い方では、情報がもう少し多いと思う。コメントいただけるといいです。

昔から化石では種類にかかわらずの示準化石が主目標。大船渡市にも行き長安寺に向った。情報もナビもない時代で、よく分からずいきなり寺に聞く羽目になる。

三葉虫はあった。ところがここの石は割ったときの破片が鋭い事に気が付いた。これはケガをする可能性があると認識しながら続けていたら案の定。破片がほっぺたをかすめたと思ったら、血がビューっと噴き出してきた。傷口は案外広くタオルで押さえても血が止まらず気分が悪くなり、次第に目の前暗く気を失いかけた。現場に横たわったまま化石どころではない。それが長安寺の思い出。2度目は二人で、7~8年後に訪れているがすでに産地はなくなっていた。それではと、当時もっとも古い時代とされていたシルル紀(天然記念物の所は今どうなっているか、昔から?よく見えなかった)へ。近くを探したがシルル紀サンゴはどこ、どれ?、並行して右往左往の化石捜し。結局腕足類や三葉虫が得られた。昔のことで情報は少ないが、あきらめなければ化石は見つかる時代だったなと思う。

さて上画像の化石は小っちゃい。割れる石の厚みが1mm違うともっと立派な標本になったに違いない。主に海外での三葉虫の研究が進んで、しだいに細分化され、たくさんの種が報告されている。英語は忘れかけてるで種の詳しい特徴はそうそう分からないのでずっと箱に眠らせていたが、とりあえず少しの情報だけどこの三葉虫をアップすることにした。下画像の方はカウンターパーツ(頭部)になる。

パーツに分かれやすい、また変形を受けやすいしで、どうなんだか思案中の三様虫がいくつも残っている。

|

岩手県大船渡市上板用

リングァフィリップシア tyouangiensis 1cm

|

6◆トカシオリイレボラka 改名

新第三紀;~鮮新世

掛川市の右画像の化石をこれまでアラレガイ?としていたが 、それよりトカシオリイレボラ<Cancellaria nodulifera>に改めるが細かい疑問は残る。この貝の現生種とは種名が違うので、絶滅種かと思われる。静岡県掛川市には新生代の中でも新しい鮮新世の層がみられる地域だ。多くは柔らかい層で化石は取り出しやすいが、その母岩自体が固結不十分で化石ごと壊れやすいものも多い(ただしノジュール化すると固い!)。近年は大規模な工事個所がなくなってきて化石層の露出はわずか。

鮮新世は既に人類は出現している時代で化石も現世との共通種が半分ほどになるが。

画像の巻貝は肩口は張り出していてそこから緩い角度で縫合部に続く。肩口の顆粒群はすべて大きい。縦張肋が強い螺肋と交差するところは肩口では結節状になっているが、他はヒダ状に張り出す。問題は現生種では体層部の縫合部が凹んで見えるのに比し、この標本はどうみても凹んでいるとまでは言えない。これがどうなんだか。

|

静岡県掛川市 トカガシオリイレボラCancellaria(habesolatia ) cf nodulifera3.5cm

マウスポイントで殻口側になる

|

7◆ヴァスコセラス・d 変わった形の正常巻き

白亜紀;チューロニアン

ヴァスコセラス(Vascoceras・dyurandi)は日本ではあまり見られない珍しいアンモナイトとある。例のニッポニテスより見ることはない。種名があまり知られていないということはあるが、大げさな言葉でいえば激レアとかにあたる。また、当時広がっていたとされるテチス海(赤道付近の環境)に住んで居たとされるので、日本で少ないのは当たり前かもしれない。

普通に見るアンモナイトと違って外形の断面がラグビーボール(楕円体)に見え、丸っこくCadicone型の巻き込みを持つ。同じようなタイプは、ファゲシア、ネオプチキテスがあり(アンモナイト学より)なんとなくかもしだす雰囲気が似ている。

だいぶ前の巡検時に丸っこいノジュールを見かけて「何も模様が見えない!。化石なしのノジュールかも?」。「持てばリュックが重くなるので、割ろうかなあ」で、同行者に見せても「さあ、ノジュールには違いない」程度のもの。半分後悔しながらも結局持ち帰ったのが正解だった。クリーニングし始めても最初は分からなかったが、進めてゆくうちに変わった形の正常巻きアンモナイトだとわかり、それゆえに簡単に種名の調べがつき、先のヴァスコセラスと言うことに相成った。

他の特徴;殻表面は平滑。腹面はU字を広げたような形でへソの周りの壁は深く垂直に落ち込む。ノジュールに入り切れなかった部分が風化してしまっているが、なかなかに大きなサイズである。 |

北海道留萌郡小平町達布

ヴァスコセラス dyurandi 22cm

|

8◆ストラパロルスka 平巻貝タイプ

デボン紀~ペルム紀

雌型の上画像は岩手県の鬼丸のストラパロルス<Straparollus>になる。またこれは山口県の秋吉石灰岩の中からも出ている。いわゆる平巻きの巻貝タイプになると思うが、完全な平巻きではなく少し螺塔が生じているという資料もある。ちなみに、岐阜県金生山産(ペルム紀)になるというそれはサイズが大きく完全な平巻きに見えた。この平巻貝は日本でデボン紀にはすでに出現しているが、その後もあまり種類を増やすことはない。

2年ほど前、偶然知り合いが数人でこの地区を訪問したのを見せていただいたが、三葉虫、腕足類は表層のほうの風化帯ではなく、母岩とのコントラストも少なくなり数も減少していることが分かった。

初めての訪問は昭和の頃、地元の方を頼ることができ、挨拶に行った採石事務所の床に7~8cmはあろうかという大きな平巻きの貝が無造作に置いてあった(大きく見えただけかもしれない。実際はせいぜい3cm以下らしい)。

その頃は風化の進んだ母岩が現地に残っていて、母岩と化石のコントラストが良いものがあって「ここは日本か」という気分だった。ただし、ストラパロルスは、あるにはあったが堅い母岩のため衝撃で本体は失せ雌型になってしまった(上画像)。

下画像はストラパロルス?の雄型になるのが見つかった。やや斜めに潰れた標本のようで、螺塔がありそうにも見えないことはない。ちょっとストラパロルスの巻きではないような気もするが、鬼丸地区ではストラパロルス以外の平巻きタイプの種が産出していたのだろうか。調べたら秋吉地区にはアンギオムファルス[Angyomphalus]が産出していてそれにも似る。

保存は良くないが、下画像はとりあえずストラパロルス?に三葉虫尾部(種類は不明)のセットになる。

この二つの標本は細かい特徴が分かるというものになっていないのは残念だがストラパロルスの螺塔には細かい成長線がびっしりあり、成長標本では一列の瘤が現れることがあるという。

|

岩手県大船渡市上板用 ストラパロルス2.7cm

同 Straparollus?画幅8.7cm

|

9◆メソプゾシア・C 蔵出し

白亜紀;チューロニアン

小平町のメソプゾシアになる。本流を逸れた沢を遡上したら、「冗談でしょ」といった状態で大きめのアンモが突き刺さっていた。保存は今一つだなあ、という全体像が最初から見とおせる状態で。 外周の殻の状態が悪いが、崩壊して存在が失われる前にぶじ収監されただけ何よりだと思う。

主要なメソプゾシア群にはくびれがあるのは普通だが、この標本では螺管を取り巻く肋は直線的なこと。どうも明確なくびれ(コンストリクション)は認められないこと。これ以上の特徴は見いだせないとして済ませていたが、最近よくよく見ると最外周の螺管にもかすかに直線的な肋が見出せた。さらに大きくなると肋は鈍くなり平滑になって行くかのようだ。

それならばと再度資料を捜してみた。いいんでないの近いかな?はメソプゾシア・キベンシス<Mesopuzosia chivensis>で、やや細いが直線的な肋で覆われる。運よく見た英文の記載と画像を見てもさほど違和感はない。ただ、日本ではメソプゾシアの中では キベンシス種は希産品とあったので違うのかもしれない。

あとから知ったのはメソプゾシア・タカハシイ。和名が入っているので新種だろうか。こちら螺管の成長が少し遅いように見えるくらいでおおむね同じ特徴をもつ。標本とされる写真を細かく見ると腹部でわずかに前に肋が走るように見えるのと、くびれもあるように私には見える。現認はできないが螺管の横断面はどうなっているだろう。螺管断面は個体差はあるとは思うが、この画像のほうの標本では少し長楕円形の螺環を持つ。

|

北海道留萌郡小平町達布、メソプゾシア Mesopuzosia cf chivensis 28cm

|

10◆ペルモフィリコドチリス 二枚貝チックな

ペルム紀中期

宮城県の月立地区からペルモフィリコドチリス<Permophyricodothylis sp>である(腕足類)。画像の化石は採集後、殻表に同心円肋が目立つので完全にクリーニングを終えないままで、30年以上もラベルは不明種二枚貝としていた。

不明種を並べ立て再チェックをした日「これは?」殻の中央側がにぶい縦肋となって弱い中央谷を形作っていることに気が付いた。もしやと思って見ると殻頂付近に主突起があるではないか。それで、さらにクリーニングをさらに進めると、もう腕足類に見える。だまし絵のように、思い込みがあると、ものの見え方が違ってくることを思い知った。

種名は?。二枚貝によく似た腕足類ということは種名の探査に一つの大きなてがかりになる。手持ちの資料で、フィリコドチリスの類(石炭紀~)ということ。さらに最近の記載のある文を参考にして、ペルモフィリコドチリスだろうということにしている(ペルモとはペルム紀のという意味か?)。画像の化石の裏にはフェネステラが見えていた。

この地区は鮮虫類、腕足類が多く、たまに三葉虫と言うところだった。有名な岐阜県大垣市の金生山は同時代の堆積物からなり、示準化石になるシュードフィリップシア、レプトダスなど共通するものも出ていたが、フィリコドチリスの類もそうだ。ただし、金生山の方は貝類の種類が多く腕足類は非常に少ない。生成環境の違いだろう。こちらは二枚貝が少ない。 |

宮城県気仙沼市上八瀬 フィリコドチリス4cm

|

11.◆ポリプチコセラス(Ⅱ) まだか

白亜紀;サント~カンパニア

ポリプチコセラスの種名は混乱が収束したのだろうか。単一の種にいくつもの種小名が与えられてしまった。このことテキサニテスやユーパキディスカスなど他のアンモナイトも、現生種ではあるまいし似た問題が生じているのではないかと感じている。一部のアンモナイトにも同様な問題があり、次第に再検討されて統一されている。

そして、トピックにもアップしたヘテロプチコセラス(1p-22)やサブプチコセラス(4p-13)は、すでに属がポリプチコセラスに移されている。

それ以外の通常の形のポリプチコセラス属は、そもそも分類自体があやふやないくつかの種名が通用していた。-pseudogaultinum, -haradanum, -obstrictum -subquadratumとか。それは仔細に見れば見るほど参るほど境界線がわからなくなり、問題もあろうが昔の判断で、断面は丸く肋の刻みが終始細かいので<Polyptychoceras

cf obstictum>としておく。ただ、現在もこの属の命名は混乱しているのは事実(儲けに繋がらない研究分野はなかなか前へ進まない?)。

歴史的に最初の命名の種小名が優先されるというが、でも-obstrictumになるようなのである。日本ではそれにしておけばいいのだろうか。今はそうしとこうPolyptychoceras

obstictum>で。間違いないのはポリプチコセラスsp。そのうち論文が出て、どうだか知れ渡るはず。

|

Polyptychoceras spまたはP・obstrictum

16.5cmで直管部位が長い。縫合線が大変綺麗。 U3は曲がることなく伸びているように見えるが果たして?。

|

12◆ポリプチコセラス・p(Ⅲ) プチコ対比謎

白亜紀;サント~カンパニアン

ポリプチコセラスはゼムクリップのような巻き方で異常巻きアンモの中ではまあまあ見かけるタイプ。この化石の直環部分が長いため、かなりの大きさの石(ノジュールとか)でないと化石部分全体が収まり切れない。螺管が折れて棒状になることが多く、打ち捨てられているのをよく見た。初めて見たころは棒状アンモナイトのバキュリテスと勘違いしていた(そんなもの)。なお、幾分楕円形の断面を持ち肋間がやや広めと判断して種を判断している<Polyptychoceras

pseudgaultinum>。

①このタイプの異常巻きアンモナイトのルーツを、以前南アルプスのふもとで白亜紀前期アプチアンのプチコセラス(4p-13)を採集したことがあり、その時期の外国でもおなじようなのが産出しているのを辿れる。ところがそれ以降は音沙汰なく後期サントニアンまでの間のタイムラグが大きいのは不思議。知見がないだけで実は存在するとか?。巻き方はそっくりだけどそもそもプチコセラスがポリプチコセラスとは似て非なるものとか?。

②ところで螺管の成長のパターンでは、初期殻の部分からU1(一回目のターン)に至るまでに、成長初めて間もなく1ターンに至る物、ある程度直管が伸びてから1ターンに至るもの、その直管部分が槍のようにU2の下をくぐって突き出るほど長くなって1ターンに至るもの。ポリプチコセラスをいくつもクリーニングした事も合わせ、その3通りがあると思うが?それでもその差は本質的ではないような気がするがどうか。

③ポリプチコセラスグループは生きてゆくうえで急激な体形の変化があるものだがそれでも、なぜに異常巻きアンモの中で優勢だったのか?。解決を見たい。

④下画像(ポリプチコ断面)のように螺管は平らな面に平らに置いたときに最も安定する面があるので、その状態で体の上方向が分かる。通常のアンモナイトの体の向きと比較して、90度頭の向きが違っていたのではないか?。表現しづらいが下画像でいえばアンモの背部は上方向で、腹部があるのは画像の下方向。

もともと面白い謎の多いアンモナイトである。

|

ポリプチコセラスcfシュードガウルチヌム 8cmで短い

ポリプチコの断面 母岩のある方が下になっているはず。最右側が住房

|

13◆細菌とウイルス 原始古生物ウイルス

ウイルスだけでは、そのままでは子孫を作ることができない。ウイルスは細菌よりはるかに小さく、持っている大部分は自分をコピーするための遺伝子情報だけ。細菌のように自分で増殖できないのだ。生物の細胞または細菌にマッチングできると、自分をコピーさせる遺伝子を押し込む。生きた細胞(細菌)はいやおうなしに最優先でウイルスを次々と作りやがては細胞(細菌)として機能しなくなる。・・・ウイルスは生きた細胞や細菌が好物だということ。

1年ほど前だろうか。すぐ前の化石アルバム5pの頭書きに偶然とり上げていたのは、(マスコミで何かといえばよく使われていた)生物界の最強=人類と言い切るのは違うだろうという想いからだった。

古生物の歴史を紐解けば、複雑に進化した生物は滅びるのが早い。簡単な構造の生物は何億年も生き延びる。その最強はウィルス(生物のようなふるまいをする)だろうと述べていた。その話は地球の歴史、古生物の盛衰に関心を持っていたための持論だったけど。

それからしばらくたっての今、2020年3月はコロナウイルスが猛威を振るっていて、TVは一日中この話題ばかり。人の生命と、人間社会の損失は計り知れない。

考えてみれば昔々の初めてのインフルエンザの流行の時は、訳も分からないまま恐ろしいほどの数の人命が失われた。それも何度か大津波のように姿を変えてたまにやってきていたが、今やこれだけ取り上げられたので、もうコロナ菌と言う人はなく細菌とウイルスの違いがやっと少しは認識されたみたいだ(まだ、正しくは捉えられきれていない)。

早くから「正しく知って正しく恐れろ」と指摘されていたが、ウイルスって何者?ウイルスの本質に興味を持つほどでないと正しく知ることまではできないものだと思う。それは不確かな情報をもとに行動してしまったりする。

豚コレラの時も「何で?」とぶつぶつ言っていた。なぜ豚コレラ?。誰が名付けたかは知らないが、コレラとまったく違う症状くらいわかるだろうに。「いろいろ誤解をするでしょ」。こちらもコレラ菌のような細菌でなく豚のインフルエンザのようなウイルスなんだから。豚を食べても大丈夫だと発表されていても、理屈が分からない理由が分からないから人がむやみに怖がる。・・・・こちら収束しかけたころ、やっと豚コレラでは誤解するということで豚熱に変更された。

この時は日本のお偉方の経済的な考えで、手持ちのワクチンはあるのに野生のイノシシに与え、どうにもできなく広がってやっと豚にワクチンを投与した。その決断までにたくさんの豚の命が奪われている。責任はとられてない。それ以前にも鶏の同様な事件。たくさんの鶏が生き埋めにされていたようで。もう終わったが、備えでワクチン開発の道筋とかつけたのだろうか。

|

閑話休題(Ⅲ)

ウイルスについて、およそ1年程前に化石アルバム5Pの頭書きで触れていました。それで

関連する話。

20年3月末は、朝から晩までコロナウイルス関連のニュースばかり詳しいという状態になってます。これは今までで一番手強く、やっかいなウイルスだ。考え方を変える必要がある。

ウイルスは条件がそろえば活性化して、生物のようなふるまいになり、生きた細胞や菌に入り込むと恐ろしいスピードで増殖できる。これに対する人の免疫抗体の産生力次第。

ニュース見て思う・・使い捨てマスクぼやき

・予防だけの人は使い捨てマスクは、水につけて日光で干して電子レンジで1分チンすればいいんでないの?。お湯沸かしたときのヤカンの下敷きにして殺菌とかも。

・防護服は使い捨てにせず、構成部品の特性次第だが、ハンガー掛けて短波長の紫外線を当てるとか、熱いスチームとか、次亜塩素酸水溶液につけるとか。再利用できないの?

|

14◆フィロパキセラス(Ⅱ)・s ミッシングリンク

白亜紀;バレミアン~カンパニアンころまで

和歌山県湯浅町のフィロパキセラス<Phyllopachyceras cf santyuense>とするが、cf からあとは資料不足。湯浅付近は徳島県物部川層群の産出のものとほぼ同時代(バレミアンあたり)とされる。この地では破片程度は出たが、あまり見ることのないといった種だと聞いた。フィロセラス科は生息期間の長いアンモナイトの種で、pachy-はぶ厚いという意味。

フィロセラスタイプでぶ厚い(パキ)と言っても、ジュラ紀のホルコフィロセラス(4p-23)もぶ厚く、これもフィロパキセラスと言いたくなる。白亜紀後期のフィロパキセラスを見ているとそれは相当な太っちょに見える。

ポピュラーなのは北海道のフィロパキセラス属の・エゾエンセとされるもの、かなりアバウトで8800~7300万年ほど前に生息。それから今回の湯浅のフィロパキセラス属はアバウトで13000万年前後に生息。

そこで疑問。同じ属というならその間はどうなっているのだろう。二つの点と点だけのようでその間が辿れていない。

その生息期間の隔たった両方について画像の上下に同じサイズ程度の新旧のフィロパキセラス属を並べてみた(画像では旧→新へ)。この二つは同じ属の祖先(6p-13)と子孫(2p-37にアップ)になるのだろうか。

素人目では結構な差がある。子孫フィロパキは幼殻の頃には密集した細肋を持っていて成殻になると鈍いまばらな肋に変わってゆく。また密巻きでへそは見えない。またまた属とか科がよくわからなくなってきた。二つがフィロパキセラス属に決まったポイントはどうなんだろう。

さらに種小名について;P・サンチュウエンセとされた群馬県の博物館でのバレミアンの画像を見ると、挿入肋が多く見られる。一方バレミアンの湯浅と、徳島のは分岐肋は少しある。既出版の資料集に沿えば(群馬と同じ)P・サンチュエンセ。net上で見つけた徳島県の資料の種名はP・インフンジブルムとなっている。どちらが、より新しい資料なのか分からないが今は現地に習って

cf と前者にしておこう。

|

和歌山県 バレミアン8cm フィロパキセラス

北海道 カンパニアン(2p-37にある)画像を

マウスでポイントすると幼殻(3.5cm)になる

|

15◆ユーボストリコセラス・j 右巻きと左巻き

白亜紀;チューロニアン

化石の分類は予告なく見直されることがある。 画像はユーボストリコセラス・ヤポニクム<Yubostrychoceras japonicum>で、これは昔から知られている種。標準みたいなものだ。海外にもある。

もっとも有名なポリプチコに比べるとその産出はかなり少ない。らせん階段やコイルスプリングのように巻くアンモナイトで、そのスプリングをぐっと引き伸ばしたような種も仲間。成体ではサイズが20cm以上にもなるものもある。ハイハントセラス(1p-13)の類もワインのコルクの栓抜きのようで似ているが、そちらは体表に疣があるので区別はできる。

ユーボストリコセラスはよく知られた種だが、現実(NETなどを見てみると)には「3巻き程度のサイズを得ればひとまずよし」のような気がしている。

ところで手持ちの資料集によれば、成体になるとそれまでの巻きの方向が急に変わってゆるみ、巻かずに元の方向に伸びるという現象が起こる。そのような完全体はどこかにでていると思うが、写真やNET画像でみた限りは、近いものはあるが、ありそう・・・でも見なかった。そう思って振り返って見れば異常巻きのアンモナイトに限ると完品は意外にも少ないのが現実だ。

ところで上画像のユーボストリコセラスを見ていただく。全体の出来栄えのいい標本でもなく、サイズは小さくそれに応じ巻きの径も小さいが、注目点は成長の最後に見られるという巻き上がりの部分が見られるなということ(少し失われたターン部分を点線で示してみた)。

「こんなにサイズ小さいのに成体なのだろうか、巻き上がり部があるぞ?」雌雄差でも個体変異でもないと思っているので、ずっと不思議に思っていた。このような画像は他にないかと、ネットサーチしてもなかなかヒットしない。

下画像のユーボストリコセラスは、そのサイズが上画像のと同じくらいなので比較で登場させたもので、生きていればこれからぐるぐる巻きにもっと長くなっていくはずだ(標準的)。

それからこの二つの画像は左巻きと右巻きという風になっている。2度目の北海道のおりに得られた品。訳あって忘れることのできない品となっている。現場は恐らく今はダム湖の中。 |

留萌郡小平町ユーボストリコセラス 9.5cm

夕張市大夕張Yubostrychoceras 9cm

|

16◆ハリシテス(鎖サンゴ)Ⅱ 腔腸動物

オルドビス~シルル紀

古生物から辿る日本の歴史の始まりは、今のところオルドビス紀から。とはいうものの実態はほとんど次のシルル紀からになる(ページの頭に年表あり)。この頃繁栄していたといえば三葉虫それにクサリサンゴやハチノスサンゴ。国内ではこのシルル紀層分布が少ないがハチの巣サンゴは生存期間が長いので、シルル紀の示準化石としてはこのクサリサンゴ<Halysites

cf kuraokaensis>の方だ。

自然科学系のTV番組で何度かサンゴの生態とか放映されて、動物という認識も増したことが広まってきたはずだが、それでもサンゴは植物だと思っている向きは結構いる(びっしりとある小さな隙間の中にサンゴ虫というミニミニイソギンチャクみたいなものが住み着いているということ)。 話それるが、クイズで何人かに「動物を10種類早く挙げよ」の答は、動物園を思い浮かべてさらに哺乳類しか見えてない人ばかりだった。「これってクイズになること?」。

化石では採集体験ができたら鎖サンゴとハチノスサンゴ(5p-16)の違いが実感できる。クサリサンゴではサンゴ虫の住む個室が文字通り鎖状につながっているもので、鎖のつながり方にバリエーションがあるし、個室の形(ラグビーボールのように見えるところ)もよく膨らむものやあまり膨らまないものがある。ということでその二つの画像を右に張り付けておく。

筆石は?(所属?)

そのサンゴ化石や三葉虫が栄えていたこのころ。同じく世界的に繁栄していた筆石の確たる化石が日本で見つかっていない。カンブリア紀~デボン紀にわたり、特にオルドビス紀、デボン紀には全世界で繁栄しているということになっている。当時としてはやや高等な動物だったようで、特徴があり筆石が示準化石にもなっていると文献にあった。オルドビス紀含めるとすれば高山市の一重ケ根の周辺はいちばんの候補。

図鑑なども何度も見ながら頭に入れたつもりでも、もう頭の中で風化してしまった。この日本で筆石らしきものが産出したという話もあったはずだが、どうだったんだろう。

せめてもの参考のために、中国に化石ツァーに行かれた化石愛好家(石友)のオルドビス紀の筆石の実物の画像を右下に張り付けておく。これは中国貴州銀川産と聞いている。ここでは、すでに殻が少し巻き始めたタイプのオームガイが産出している。 |

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町祇園山

ハリシテス

同上産地 Schedohalysites kitamiensis

|

17◆ネオグラフィリテス・j 古生代型のアンモ

石炭紀前期

新潟県青海町の産出になるネオグラフィリテス<Neoglaphyrites・japonicum>で、アンモナイトの祖先型になる(狭い意味でのアンモナイトは中生代のジュラ紀から)。ネオグラフィリテスのような古生代型は縫合線が単純でゴニアタイト型で知られる。磨いたり、殻が剥がれているとその縫合線がよく見える。

このネオグラフィリテスは密巻きで臍は狭く、わずかに膨らんだ外形をもち表面彫刻はほとんど見られない(画像)。表面彫刻はどうなのかといろいろ探し、まともなのはわずか2標本しかたどれなかったが、それらの画像を見てもやはり表面彫刻はほとんど見られない。

ゴニアタイトは通説ではデボン紀の中ごろ以降に出現となっていて海外産のはアクセサリーにされるほど多い。しかし、日本産に限ると、ないみたい。そうなら青海や秋吉(山口県)大船渡(岩手)とかは日本のアンモナイトグループの初めということになるのだろう。石灰岩からの産出では化石の分離がよくないこともあってか、見やすいものが少ない。この地味な標本でもなかなか意義があるものに思う。「そうだったのか、もう少し大切に扱おう」である。ほかには、やや密巻きで狭く深いへそを持つシュードパラレゴセラスの報告があった。そして次のペルム紀になると東北地方で増えてくる。

もともとゴニアタイト型は外国産輸入標本の多くは表面が磨かれているのが出回っていてなぜそうなのか不思議に思っていた。 SAIKUNは昔モロッコに旅行に行くというので生のアンモと三葉虫をぜひと頼んでいたら、結果は拾うだけでの採集もしてきた(そんなに出るのか!)。とにかく持ち帰ったゴニアタイトを見せてもらうと表面の模様はなく、おまけに細かい砂粒のついたような小汚いのが多い。これじゃあ輸入物は磨くわけだ。 |

新潟県糸魚川市青海町

ネオグラフィリテス3.5cm

|

18◆オザワサザエ 棘なしでも

新第三紀;中新世

福井県小黒飯からの小型のオザワサザエ化石<Turbo ozawai>。国内での分布は稀ではないが多くはない。

食用になる棘(突起)のあるサザエが頭に浮かぶが、現生の貝類の図鑑を見るとサザエの仲間(リュウテンサザエ科)は突起ナシは珍しくない。それで現生のサザエにも突起がないものも見られる。

となると「サザエって何?」と言いたくもなるが、潮の流れの大きい所では棘を発達させるようになる傾向があるということらしい。

このオザワサザエは、中庸でやや丸みを持った外形。この仲間共通の丸こい殻口が見られる。やや小型で殻の表面彫刻ははっきりとした螺状溝と、弱く密な縦肋が見られる程度で、トレードマークの突起列はない。

何人かで現地を訪れていた記憶によれば無事採集できた時、何人もが見に来たので「何で?そんな珍しいか」と勘違いした記憶がある。実は仲間内で最初にこれを割り出しただけのこと。ただうまく出てくれたためか完品ではある。種名は分かるけどこれを眺めているとやはり、何をもってサザエと決めるのかという想いになる。 |

福井県大飯郡高浜町 オザワサザエ 3.5cm

|

19◆クリオセラティテス アンモ何を食ってた

白亜紀 バレミアン~~アルビアン

大日向方面の石堂層から産出。細かい直線肋をもつアンモナイトではっきりしないなあとと思っていたが、もう少しクリーニングを進めたら側面に小さな疣があるのを確認。以前可能性を考えていたクリオセラティテス<Crioceratites>とする。ユル巻きのアンモナイトで螺管のサイズは急に大きくなるので気房部は小さい。他所のクリオセラティテスと比べて肋がかなり密なのが気になる点だ。さらにチェックしたら、側面に疣がやや周期的に残っているのが判った。ところで、石堂層の軟体動物化石は小さく。画像標本のアンモでも石堂ではまあまあのサイズになるもの。

また二枚貝や巻貝とかは採取時に殻の内側から剥がれてしまうのが多く、それで雌型の方が必要でこれの写真を撮ると写真では反転して見えやすいのでその画像から種名を検討している。トリゴニアも出るが殻がほとんど溶けている。

アンモナイトの殻は住房の部位は観察できるのが多い。しかし気房部位はよく破損、消失とかで立派なものはほとんどない。しかし、自分の方向性が立派な化石を取ることが目的ではなく、すぐに石の持つ物語のほうに興味が移るのでさほど気にしないが、ここはもう少し残ってほしかった。こうなるといよいよ、和歌山県湯浅のバレミアン期の化石との類似を実感してワクワクする。あと、例えば、こういった化石保存状態を起こすような堆積環境はいったいどうだったのか。 |

長野県南佐久郡佐久穂町

クリセラティテス3.8cm

|

20◆ニホンクモヒトデ科の 画像のいま分裂中?

第三紀~

三重県美里町産クモヒトデ化石<Ophiomsium>の仲間になる。おそらくライマンクモヒトデであろう。棘皮動物とくに化石としての産出例が少ないクモヒトデやヒトデの化石は、素人では種名を調べあげるのは難しいのは以前にも記した。状況は何も変わってない。博物館でも単にクモヒトデ類とラベルすることは珍しくないほどだ。これが現生種と大きく違うところ。

棘皮動物の体のつくりで骨格とか貝殻とキチン質とか残りやすい部分がそのままでは残らない。ヒトデ類は組みあがったジグソーパズルのようなもの。たくさんの骨片は死ぬとすぐ結合組織がゆるみ、速やかにバラバラになり、その色も失われる。

化石にも役立つ図鑑は、全体を包む肉体の部分はどうせなくなるので、ウニ・ヒトデの現世の図鑑には、生きている姿もさることながら乾燥標本(色も失われる)がほしい。ウニの場合も同様で現実には海岸で死骸を拾う場合が多いので、棘+乾燥標本を並べて加えてほしいものだ。

右の画像はそのクモヒトデの化石である。盤はやや角ばった五角形のフォルムを見せる(参考4p-5)。

この20.は<クモヒトデの分裂中の化石か?>という視点で見たものであり、この標本に目立った特徴はないが、傍らからの共産標本では腕の左右の側腕板が、両方から包み込むように取り巻いていてそれが腹側、背側の中央で接している。そこでライマンクモヒトデかと思う。近距離の家所には、この種のクモヒトデ化石が産していた。

さて、見るほどに気になっていたのがこのクモヒトデ化石の形状だ。ヒトデ類の体の細胞はあまり分化していない原始的な部分が多く、今でいうIPS細胞をいっぱい持っているみたいなもの。画像のクモヒトデに雌雄があったのか、無性生殖(分裂)で増えたかその両方かは知らないが、破損した標本と思っていたこの標本はよく見ると元が少し伸びた5角形に見える。ニつに分裂している途中の標本と思うような形である。。クモヒトデが分裂するときには、必ず中心部の盤を二つに分けてその後しばらくでて残りの腕が生えてくるものだという。

|

三重県津市美里町 ライマンクモヒトデ

画幅7cm 口が見えるので腹側の標本

|

21◆ベレムノプシス(Ⅱ)たこ・イカ系統と別

ジュラ紀上部~白亜紀最下部

腕側から順に、前甲、房錐、鞘の要素からできているベレムナイト化石(大部分はジュラ~白亜紀下部産)を(3p-5)にアップしている。そこでは、柔らかい組織で化石としては残りにくい前甲(プロオストラクム)が残っていたからだ。

三畳紀末から白亜紀下部までと生存期間が長く種類も多いのに、軟体部が残らないためにイカに似るタイプといわれる姿の全体を示す化石例はほとんどない(不明瞭ながら例はある)。簡単な復元想像図がちらほら見られるが、先の三つの要素のバランスから見て日本のベレムノプシス<Belemnopsis>とは違うものでそれはしっくりしない。

御手洗のベレムナイトの仲間;画像のベレムノプシスでは残りにくい前甲が残っていない。この前甲部はベレムナイトが自由な遊泳に適応していったことを示すので、その度合いを知るため化石としては重要度の高い部分なのだ(しかし、残りにくいので研究は進まない)。この画像の標本は、鞘の部分が母岩を割った瞬間に崩壊したものの出来が良かったので、残り化石と雌型から化石全体を復元したもの。我ながら(割れながら)よくできたものだ。

これより少し太いサイズの穴径をみたことはあるが成体ならばどれほどのサイズだったのだろう。現生イカから勝手に想像して見ると3~40cmだろうか。仮にその程度としてベレムノプシスは、この地の貝類や、アンモナイトより、圧倒的に大きい。では、何を餌としてとらえていたのだろう。いつまでも解決しようのない謎である。また、この個体と違って管の直径の成長スピードが早くなるのもあるが別種だろう。

アンモを含む軟体動物の中ではこの化石は人気がないと思うが、ベレムナイトの仲間のうちの一つが新生代まで生き延びたとの話がある。 |

岐阜県高山市荘川町 ベレムノプシス 17cm

|

22◆アカサキエラ(Ⅱ)ka サイズが問題

ペルム紀;中上部

岐阜県根尾地方一帯の石灰岩地帯からアカサキエラ(;←ラハ←マーチソニアと変遷)<Akasakiella>になると思われる。頼りになる資料はなく属名に関しては数人の意見も拝聴した。

今の三重、滋賀、岐阜県の3県をまたぐ広い区域になるが、ペルム紀のころ(2.6億年前後)は、将来の日本列島になる地域とは遠く離れた亜熱帯のような環境の地域だったと推定されている(プレートの移動での付加体)。この地域にはフズリナ、ウミユリ、ベレロフォンその他の共通する化石も見つかっている。今はその所々が大きな石灰岩の採石場になっている。そして古生代にしては別格の大きな化石を多種産出したことで有名な大垣市の赤坂金生山がその地域のほぼ中心域になる。

根尾地域の南方にある金生山の化石は有名でかなり早期から研究がなされて来たが、保存状態悪く化石の分離しにくい印象のある根尾化石は研究は殆ど手つかず状態が続く。ただ、何度かこの地域を訪ねてみると、見劣りするが金生山化石の種に共通するものが結構多い。

画像の標本についての資料はなく、所持する金生山の巻貝;特にアカサキエラをもとにすると、・・・頂角はかなり小さく螺塔はサイズ違いのそろばん玉を積み重ねたような外形。それと肩角がこぶ状に発達してくること。・・・・サイズ;金生山はアカサキエラ(2p-21)だけでなく巨大になる貝類があるが、金生山以外の付加体の巻貝からみて、大きくないのが標準サイズという考え方がある。属名までならアカサキエラか(確信はない)。種名まで云々するような標本はまず出ない。

|

岐阜県本巣市根尾 アカサキエラ 6cm

|

23◆カルカリアス 古第三紀の化石

白亜紀~第三紀

北九州市と目と鼻の先の本州側にたけの子島がある。島に竹が多いようなことはなかった。この画像の化石は冊子化石アルバムからの訂正でオドンタスピス→カルカリアス(シロワニざめ)<Carcharias sp>。

その年代の長さからすると古第三紀の地層の分布は狭い。その中で第三紀の漸新世の頃は日本海ができかけていたころになるので、日本では弧状列島の内側の一部に分布しやすいことになるが、これぞ古第三紀の示準化石(私の肝は示準化石のため)とインプットしていたのは、遠い小笠原の島の貨幣石くらいで、某には地理的に古第三紀の化石は縁遠い。

画像の化石は古第三紀漸新世のものでカルカリウス(シロワニの化石種)の前歯のようだ。先端付近の欠損した、ひと回り大きいものがあるが、なぜか両方とも、破損している形状(この画像)がそっくりだった。ちょっと不思議。

画像を観察すると、かすかに残った歯根の上に副咬頭(図の→部分)が残っているので、アルバム本ではオドンタスピスとしておいたのだが、もう一度観察すると画像のほうは歯が反っていて歯に縦皺がみられる。大きい標本のほうに歯根部の痕跡だけがたどられ、ハの字型をしていたようだ。・・などでカルカリアスの方が適当だとした。

なお現生のシロワニの仲間の性格は見かけによらずおとなしいとされる。人を襲うようなサメは現にいるので十把一絡げで恐れられるが、さめに遭遇してトラブルになるタイプは、色々みていたら沿岸周辺に住む3m以上に大きくなるような種類のようだ。

でも、サメの食事時だったり、血のにおいがあったり、怖がってバタつけば別だろう。

|

山口県下関市彦島 カルカリアス 1.8cm

|

24◆メヌイテス・J サザエにも棘

白亜紀;サント~カンパニアン下

そこの経過はよく知らないけど、メヌイテスとアナパキディスクスはシノニムということで今はメヌイテスにまとめられている。

それではと、便利なNetでメヌイテスを見ると多くはメヌイテス・ジャポニクス<Menuites japonicus>のお話しばかりで、旧アナパキが少ない。もしかして旧アナパキは道内でかなり産出が少ないということなのだろうか。小さなM・プシルスはどんな位置づけになるのだろう。

小型のメヌイテス・jの良く目立つ棘(尖ってないので突起かな)は防御のためとされるがメヌイテス・jは尖った棘ではない事が気になる。大きくなって10cm

生き方の違うアンモナイトと巻貝を同列にはできないが、例えば現生のサザエも棘を持つ。こちらは流れのはやい所で岩等によく絡まって引っ掛って流されにくいという。サザエの場合は流れのはやい所の岩場では棘が発達している。

アンモでも棘のある種類は多いわけではなく産出する数も少ない。見回せば、サイズが小さくおとなしそうな、動きの小さそうな種のほうが、いくぶん棘を持ちやすいような傾向がある。下画像は面白画像でツルボせらすの棘有りタイプ。どうも天敵の人類の餌食になってしまったようだ。

棘のあるM・jのクリーニングはたぶん思った以上に面倒くさい。なので相当に時間がかかる。螺管のトゲを飛ばさないように、飛んでも見つかるように。

この化石の入った母岩を意識せずに割った場合、4列の高まり(疣ほどではない)の残ったアンモナイトになる。まるで鉛筆キャップのように突起の内部は中空になっている。軟体部が成長すれば先行する螺管表面手前の棘が邪魔になる。これは自切したのち、捨てるのか?殻口付近の新しい疣に再利用して補強するのか?面白いと思うがこれはもう誰も見たことない。

それで、現生のサザエさんの場合は棘の作り方は似ていて、後方から巻き込むようにして前方で閉じる。軟体部が大きくなる時に邪魔になる棘をどう処理しているだろう。そういう話はNetではたどれない。海女さんなら知ってるかも。 |

留萌郡小平町達布記念別 メヌイテス・j 8cm

サザエさん。出身不明

。 |

25◆レプタエナ 超長寿なの?

シルル紀~デボン紀前半

福井県の上伊勢含め九頭竜湖周辺には、おもにシルル紀~デボン紀の地層が分布していて、岐阜県の上宝村や福地まで連続性がある。さらにずっと西の方にも伸びている。

飛騨外縁帯と称され、中国東北縁部に由来するとの説が有力。成り行きは違うが東北地方の北上帯も同じころ堆積したとされ、ある程度の化石に共通するものがある。

レプタエナ<Leptaena>(腕足類)は、小型の腕足類で翼状部が伸びる直線状の蝶番、放射状の細い肋、それに良く目立つ同心円状のしわを持っている。産出は少ない。ここでは福井九頭竜湖の南にある上伊勢地域のものをアップするが、連続性のある岐阜県の高山市福地でもパーツを得ている。

資料をたどるとレプタエナの起源はオルドビス紀からという(海外発)。ならば素朴な疑問が頭をもたげる。「そうですか。ずいぶんと息の長い種だな」。

腕足類の中でのレプタエナは大きなグループかどうかは知らないが、少なくとも5000万年以上を生息していた種になるのだろうか?・・ということ(人類500万年、新生代全ての期間で6500万年)。古い時代のことなのでレプタエナの化石の絶対数も十分ではないので、大雑把な話になるのは致し方ないとは思うがちょっと長すぎではないか?別の種も混ざってないかと思ってしまうのだ。

この化石を発見時「家にある化石と同じものだか?」と思ってしまった。その化石は5p-27になる。同じグループだとすればずいぶんと長命の腕足類である。

|

福井県大野市上伊勢 レプタエナ 2.8cm |

26◆カバノキ科 広葉落葉樹

新生代

新生代になると植物は被子植物優勢になる。家に少しだけある裸子植物とシダ植物は、それなりの場所に環境さえあれば潅水の事に気をつけるといいみたいで、葉の虫害を心配したことはないが、繁栄している被子植物は同じ話でも、何だか虫に食われやすいなというイメージがある。それは偶然なのだろうか。

画像は田口~東栄町にまたがる化石。1970年ころには町指定の天然記念物になっていたようだ。当時、四角く囲われた檻があった。この化石はその周辺のもので、かすかな記憶ながら初めてのころの採集化石になる(その後はしばらく休止が続く)。ところでその後になると檻を囲うように針金で囲われている。

時代は岐阜県の瑞浪層群と同じような時代(中新世)で、海が広がっていた時代。 周辺にはキララガイ、カリアナッサ(4p-3)など第三紀によくある海棲の化石が出る。ただ、愛知県の方は激しい火山活動があったとされる。そんな中のある時期にこの地は湖成層となっていた。そこに火山灰も降り注いだり。という話。

現生の樹木からすると、二次葉脈の伸び方、葉の縁の鋸歯が二次脈より多く尖っているとかで画像からカバノキ科で、たぶんダケカンバ<Betura protoermani>。

だとすれば冷温帯。つまり東北以北、あるいはやや高山帯のような気候だったということになるだろうか。このように植物は種名がわかれば当時の気候を伺わせる示相化石として有用になるものがある。 |

愛知県北設楽郡東栄町

ダケカンバ(カバノキ)9cm

|

27◆バウゴニア・n 三角貝ってなに

ジュラ紀;ヘッタンギアン~シネムリアン

東北/宮城県の韮の浜に立ち寄る。日本のトリゴニアでは初期のものでバウゴニア<Vaugonia/niranohamensis>だ(画像)。とりごにあ、プテロトリゴニア、リノトリゴニア・・・とか命名のある中でこれはバウゴニア?。なんでだろ。また、トリゴニアの俗名が三角貝とかいうが、もともと二枚貝の多くが三角形に近いと思うけど。なんでだ。

さて、トリゴニアにはトリゴニア専用の用語が使われる傾向がある。はっきり言えないがたぶん通常の二枚貝より殻の表面彫刻がメリハリして特徴があること。それは・・・・・。

①ディスクという太い斜肋(他の貝のような放射状肋ではない)のあるところ、②二枚貝の後背面の靭帯を挟む盾面(じゅんめん)にあたる部分が大きく発達していて、ここをエリアといいやや平らな面を作っている。③ そのためディスクとカリナの二つは、稜にあたる部分が極度に発達したカリナというところで境され、先の二つは直接接しない。

そうやってみればトリゴニアとプテロトリゴニアは大きな違いのように見えるが、プテロのほうはディスクやカリナの長方向に発達のしたものとして捉えられる。

そしてバウゴニアは三角貝の外形に近いものの各部位の発達の仕方が良くないが特徴を備えている。むしろトリゴニアの初期タイプ(ジュラ紀の初期)のためだからなのだろう。しかし、それならニッポニトリゴニア(白亜紀前期;3p-3)はもっと二枚貝っぽく見える?という疑問が出てくるので、やはりよく見通せていないのだと思っている。 |

宮城県本吉郡南三陸町バウゴニア 2.5cm

|

28◆ヤツシロガイ 自然クリーニング

第4紀;更新世

伊勢湾と太平洋を分ける愛知県の渥美半島の南側からの二枚貝でヤツシロガイ<Tonna luteostoma>になる。この付近は20万年前後の更新世地層と推定されていて、化石と言えども現生種が殆どで、このヤツシロガイも現生種。ここでの絶滅種は一種類に過ぎない。現場は海岸すぐそばで現生の貝も打ち上げられるが、傍の崖のほうから採集するので現生の種と間違うことはない。浅い海にすむ大型の巻貝化石なので見つかると掘り出すのが、ちょっと嬉しい(かも?)。

画像のように殻は体層がたいそう大きく螺塔が埋もれるような巻き方なので球形に近い。平らで幅広で明瞭な螺肋を持っている。化石種では殻表面の色や模様が消えて白くなっていて、茶色の模様がなくなっているのですぐ区別できる。

以前に、アトリエの親子たちを連れて化石採集会をやったこともある。海岸のそばでありまた、大した道具や技術がなくても園芸スコップやドライバー程度でも掘り取ることができるので、いい所だ。特にクリーニングしなくても年月がたてば貝の表面や中に入り込んでいる泥は、サラサラと取れてゆく。

ヤツシロガイの現生種はナマコ、ウニやヒトデも食べるという肉食性の貝である。となれば棘皮動物の敵!。

食用にもなるがその味はちょっと薄味らしい。とすれば同じ肉食でも寿司ネタにもなるアカニシほど美味ではないというもの。 |

愛知県田原市高松 ヤツシロガイ8.4cm

|

29◆コスマチセラス コスモセラス?‥ジュラ紀

白亜紀;チューロニアン後~カンパニアン前

化石編;6ページにもなると息切れする。次第にアップしづらい情報の少ない化石の割合が増えてくる。しかし、求める情報は待っていても出るもんじゃない。北海道の白亜紀上部化石のアップは、道産子のかたにおこがましいと思っている。

小平町達布と三笠市幾春別川からのコスマチセラス<Kossmaticeras >。ちょっと分かりにくい種類のアンモナイト種のひとつだと思う(・・アンモナイトは次から次へと出てくるので、昔の研究者のアンモナイト区分では対応しきれないのだろう)。

ルーツはアプチアンの頃のデスモセラス超科になるが(1p-29)、それと特徴がおなじわけではない。コスマチセラスについて記述(著名なもの)がいくつか見つかったがそれが三者三様で、netでの画像閲覧合わせても何となくもやもやする。

ともかく判明したことを簡略に(併記)しておおまかに記す。

巻きは中庸。長肋は直線的で数は多くない(腹部のあたりで前方へ屈曲する肋がやや細く、やや密である)、肋の末端でやや高まる。分岐または挿入肋がある。くびれが発達している。螺管断面は楕円形(準四角形)。

このように表現に幅がありすぎるがそれでも同属での異種と解釈するのだろうか。上記(緑のところ)のように属としての生存期間はそこそこあるのに、なぜか産出数がかなり少ないというのはどうしてだろう。

上画像標本はそんなコスマチセラスの特徴が出ているように思う。また、下画像の標本は別のタイプともいえる特徴を持っていると思うが、殻の表面の詳細が見えていない。上画像の標本と違って肋の密度が若干小さいかのように見受ける。コスマチセラス属のK・ジャポニカムと・フレクスォサムの違いはこういうこと?(かな)。

下画像をマウスポイントの螺管は楕円体で少し丸みを帯びている。ジンボイセラスとも違う。肋が直線的というケースもあるようなので、これまたコスマチセラスの別タイプでの仲間か(ちょっと不安)。

|

北海道留萌郡小平町 コスマチセラス 6.5cm

三笠市幾春別川7.5cm、

下画像ポイント芦別市芦別川9cm

|

30◆ユーパキディスクス・h Youーはパキですか

白亜紀;サントニ~カンパニアン下

日本でも白亜紀の上部層(最上部まで)にあたるところは、数ケ所分布していてパキディスクスの類も産出している。よく知られる種だが産出は少ないほうだ。

ところで化石同定の際に頼りにしていたものに日本化石集がある。この化石集はその時代の化石写真と共にその研究者による簡単な記述があり頼りにしていたが、完結しないまま終わり残念に思う(思い出しても高価な図鑑だった)。そこにユーパキディスカス・ハラダイ<Eupachydiscus

haradai>についての記述がある。

ユーパキの螺管は準円形、肋は強く長短ある。少し前方に凹のカーヴになるが、成長すると(中年殻を過ぎると)太く鈍くなり最後の方は平滑に近い。へその周りの疣もしだいに目立たなくなってくる。中年殻は恐らく10cm前後の事だろう。ユーパキの仲間は長ずると40㎝超すものも珍しくない。

そうか。E・ハラダイ種の決め手なのか知りたいが、それはどのあたりなのかが読み取れない。ただ待っても状況は変わらないうちに、気力も機会も少なくなってきたのでこのアルバムに追加する。

他にはnetの画像があり参考にもなることがある。例えば画像をたくさん見ることでユーパキディスクス・ハラダイは画像でのいろいろユーパキの中でも一番よくありそうなタイプだとわかる。それで同じようなものをここの画像にした。それでも、これがユーパキディスクスspとは何が違うのかというような事になると、人気がありそうなパキのことなのにnetでも図鑑でも??、それで私のアマチュア度ではここらへんが限度。

|

苫前郡羽幌町上羽幌

ユーパキディスクス・ハラダイ11.5cm

|

31◆アナゴウドリセラス? 再検討するも

白亜紀;セノマニアン

アナゴードリセラス<Anagaudryceras.>は、北海道に限らず上部白亜紀全般に産出している。その間、幾種類もの盛衰があって産出の少ないものから普通のものまであるが、産出すればそれはよい示準化石にはなる。

道内最後の現地踏査をセノマ、マストリ主体にしようとしたが、ままならず。ただ、セノマニアンのほうは少し歩いたことがある。

画像はそのセノマニアン地帯だったので、これはアナゴードリセラスか。関連でアナゴードリの・サクヤと・ブッダはシノニムになるという。その話がきっかけになり、お蔵入りの画像標本を再点検する。

画像標本は決して状態の悪いものではないが、知られた情報を勘案するとセノマのアナゴードリは、成年殻になると太く鈍いかまぼこの断面のような肋が急に見られるのがお決まりのようだ。それに対してこの標本は臍近くの側面でわずかに後方にカーヴした細かい条線がびっしりとある。10cmのサイズでありながら、なお広い肋間の溝が見られるままであり、情報のような成年殻以後のダイナミックな特徴を表していないことでお蔵入りさせたことを思い出した。

他は気にならないので、これは個体差ということにして、それと?つき、ということにしておきましょう。つまり再検討でも判断材料に乏しいままだ。

それで、このコラムに新情報や指摘があればお願いします…<目次の頁の最後から>。 |

雨竜郡幌加内町添牛内

アナゴードリセラス・?ブッダ 10.4cm

|

32◆クロタロセファリナ 黒太郎兄弟

デボン紀前期

画像は、福地西方からの三葉虫クロタロセファリナ<Crotalosephalina>の尾部である。どこかで見ることの多い頭部の写真に比し尾部の写真はぐっとすくない。

日本産の三葉虫の完全体はその種類にかかわらず現実は滅多に得られないもの。しかし、ある程度状態の良い頭部があれば、その特徴でたとえパーツでも種名を決める大きな手掛かりになる。対して尾部の場合は、細部まで残された標本があっても相当慣れていないと難しそう。

ただ、派手な装飾の多いデボン紀の三葉虫の中には尾部だけでも特徴的な三葉虫があり、このクロタロセファリナもそのひとつのはず。

この種の記載は昔の事。当然パーツしか産出を見ない状態だから、全体像になるとぼやけている。今もって完全体は1個だけのようで、こんごも再記載はないだろう。

この国内で使われるクロタロセファリナ、それと海外からのクロタロセファルス(海外産)の意味合いはどういう違いなのか、気になること。

頭部の形状については頭鞍葉2を中ほどから割くように縦溝が走っているのがクロタロセファリナ<Crotalosephalina>。これが見られないのは、<Crotalosephalina(Pilletopeltis)>とされるようだが、現実には中途半端な縦溝がみられるのもあってまたまた不明。鎧のような特徴的な頭部はまだ、頭鞍部の一部かな?・・・があるだけ。

クロタロの場合は頭部より尾部のほうが産出がなく情報も少なく<Pilletopeltis>の方だけしか、スケッチを見ていない。もともと尾部だけでは先述の2種は判別できない可能性が大きい。もっともこの二つは産出層が違うようで、それらから画像はクロタロセファリナとしている。

この三葉虫の尾部に明らかな尾棘が3対。軸環は一対の疣がありそれが3節にある。その尾棘の根元付近はこぶ状に膨らんでいるのもかろうじてわかる。

採集時は真っ二つに裂けた状態になってしまった(上画像)が、じつはこの状態のときの方が疣がよく見えたし、その長い棘の内部は中空になっているのが見てとれる。

採集例が少ない尾部のイメージも不足のままで、クリーニングを始めた結果は経験不足を感じる。

|

岐阜県高山市福地 クロタロセファリナ3.4cm

上下二つに分かれていたパーツ

|

33◆フクジセラス・k まっすぐな角の直角石(Ⅲ)

デボン紀前期

まず、直角石は直角(90度の角)とは関係ない(1p-6)。角=つのという意味。デボン紀の直角石の産出は日本では少ないが、産状から直角石は居るときには同じ大きさの小さな集団になるかのように思う。

一般には話題も情報も少ないので、見た目の形が似ているベレムナイト、角貝(デンタリューム)、直角石(オルソセラスで代表される)の三者を混同してしまうのは

どれも外形が似ているから。この中で角貝は生活パターンが違うので収斂進化でもない。 直角石は分類上はオウムガイの経路で、浮力調節とされる連室細管が気室の中を貫くのが共通している。

直角石はオルドビス紀には繁栄を始め、このころの代表が直角石の代名詞オルソセラス。ここでいうデボン紀にはさすがに衰退期に入っているが、日本での産出ならばこのころから見られるようになってくる。しかも日本では三葉虫も含めデボン紀のものは少なく、むしろ、古生代後半の方が産出が多いような気がする(5p-4)が層の分布範囲によるとも考えられる。。

。今のオームガイのように気室がありそれに続く体房部に軟体構造があったとされるが、古いのでアンモナイト以上に不明なことが多い。たぶんたこイカのような軟体部だろうくらいしかわかってないし、したがって生活形態も相変わらず不明という。

直接で昔のモロッコでの採集品(1p-6)と、間接でのモロッコ産の直角石(切断面多数)がある。それらを眺めるとちょっと不思議に思う。気房はしっかり残るが、なぜか住房を残すものがわずかしかない。たとえば住房には殻を支える構造セプタがないためというケースもあるだろう。

そして画像上下ともは続けて採集できたデボン紀前期層の直角石だ。これは圧力で住房部のほうは押しつぶされ広がっているのでスマートな形に見えない。

直角石は似たようなフォルムばかりだが、生息期間が長いこともあって実のところは多種類あることが分っている。最も表面の殻の特徴が分かりにくいものが多く、つきつめるにはセプターのの様子や充填物などで研磨標本が重要な手がかりになるみたい。

画像の標本をオルソセラスにしてしまえばおしまいだけど、福地の直角石の英文を探し出してその5種類ほどを稚拙な解釈のまままとめてみた。切断面を作るほどの気力も重要性もないので「似ている」程度だ。

ただ、各種の写真を見て、たぶん保存状態が良ければ4種ほどには区別ができるのではないかとわかった。こいつは保存状態は良くない。産出場所と、ごくわずかに残っていた殻表面のかすかな特徴<たとえば1mm以下の細かな成長線の形>管の開く角度等々・・・。上下画像は大きめになるフクジセラス<Fukujiceras kamiyai>類似と判断した。 |

岐阜県高山市福地 フクジセラス10cm?

8cm

|

34◆バクトリテス他 直角石(Ⅳ)

デボン紀以後

上画像は青海川からの産出。バクトリテス<Bactrites sp>になるだろう。オルドビス期のオルソセラス目を中心にして、それから派生したグループのメインがバクトリテス目(これは石炭紀~)。地元の図鑑に、ここの同様なのがバクトリテス目として出ているのを参考にさせてもらった。産出量や重要度からして科や属レベルまで決まることはないだろう。直角石自体が産地も産出も少ないので、青海域の直角石のこれ以上の解明はなさそう。

画像の化石は直角石と分かる程度のレベル。青海川河口をさかのぼる途中の産出だった。石灰岩中の産出で、母岩と化石がほぼ同質になっているが化石の分離は悪くない。直角石を知る要素に縦断面を使うようだが、そこの資料には届かない。この標本自体、それには及ばない。なお、遠く離れた山口県美祢市とは化石の産出から、ほぼ同一の時代と考えられている。

今一つ(下画像)は東北の日頃市町。シルル紀標識周辺だった。付近の鬼丸、樋口沢とも直角石の産出があり、地質時代も一部は重なるようなところがあり三葉虫や腕足類や鮮虫類とか見かけた。

こちらもまたマッチングする資料にはなにも届かないので直角石としておく。学名でよく使われたオルトセラスでもいいかなとおもっていたが、いつのころからか、初期の直角石のうちでオルドビス紀のオルソセラスという元の意味(狭い意味)で使われているそうな。

こちらも小さなものだが、観察すると化石表面に周期的にリングのような高まりが見られる。直角石の用語はまだよくわからないがやはりアンモナイトのように肋というべきか。アンモナイト表記の用語と共通ではないようだ。

立派なものではなかったが、これまでに直角石をデボン紀(Ⅰ)(Ⅲ)→石炭紀(Ⅳ)→ペルム紀(Ⅱ)とたどったが、直角石は特に産出少なく注目度も低く資料も少ない。

思うに直角石は、繁栄したころは先進的体形だったかもしれないが、その後次々と現れる生物に比して旧式化し、三葉虫と同じように次第に小さくなる方へ進化していたのではないかと想像する。なお、直角石の仲間は三畳紀の初めまで生き延びたという。これには人間は足元にも及ばない。 |

新潟県糸魚川市青海 バクトリテス 3cm

岩手県大船渡市日頃市町 直角石2.2cm

|

35◆パラディン 消えた崖

石炭紀~二畳紀

上画像は三葉虫で何度も脱皮しながら成長してゆく。幼生と同じ姿で大きくなってゆくのかと思っていたが、幼生の頃には胸節を増やしながら脱皮していくという記事があった。両方ともあるという考え方はないのだろうか。

カンブリア紀はまだ植物による海中の溶存酸素が飽和していないと推察するが、そんな頃での三葉虫は敵も少なく大繁栄している。それから数億年。外敵が増えてもしぶとく生き残ってゆく三葉虫だが、さすがに古生代も後半になると派手な装飾を持つものは姿を消し、体の大きさも小さくなっていく傾向だ。次第に増える天敵の圧力で、三葉虫はむしろひっそりしてゆく方向に進化してゆくことを選ぶ。

さてパラディン<Paradin sp>は石炭紀~二畳紀に栄えた分類群のひとつ。画像のように、見つかったのが三葉虫の尾部なので当然頭部に比べて情報量は少ない。この(6p-1)にも三葉虫の尾部の記事画像があるが二つを比べるとそれが分かる。

旧上宝村(現在は岐阜県高山市)の山中の林道わきで案内者の指導のもと、崖の狭い範囲でチョンチョン、眼が良かったころで割合すぐに見つかったものだった(でもこれだけ)。学名もその場で教えていただいた(石炭紀のパラディン)。その後は記憶がなく尋ねることなかったが、ある時にこの近辺にいたときに一瞬で記憶が戻ってきた。ところが、結果は道路工事で露頭が撤去されていたという残念な話である。でも近くには他の露頭があったかもしれない。

画像でぎりぎり分かるかどうか。この尾部の軸環部と側葉部には小さな顆粒が並んでいる。種による尾板の特徴を見いだすのは結構難しい。 |

岐阜県高山市本郷 パラディン左右1.7cm

|

36◆ムカシクジラ骨 クジラは哺乳類

第三紀~

三重県の東部(津市から松坂市の一部)はやや深い。岐阜県の南部(瑞浪、土岐市とその周辺)は浅い。愛知県の知多半島南部あたりが深い。そのような状態で今の伊勢湾を含める広い範囲は~1600万年前~は海になっていたようだ。

さて上画像(三重県南長野産)で少し黒みを持つ褐色に見え、内部に柔組織をもつことから骨の化石であり、その断面はやや膨らみを持つ長楕円形になっている。じつは画像の8㎝ほど下に当たる母岩にはこれと同じような長楕円の断面があり、どうも平行に並んだ状態で並んで同じ個体のものがあるようで、断面が細長く見えている。これは肋骨にあたる部位だ。骨に詳しい方の見解やアドバイスも受けたところだ。アシカなどの鰭脚類ではなく、小型のクジラ類(イルカとかも)ということに相成った。

もう一つ(下画像)は完全な大きさと形になってないが肩甲骨に当たる場所と推定された。形状からはやはり小型クジラ(イルカとか)と推定される。この上下画像の二つの化石は一つの大きな石の中から割り出したもの。これらが、まさかデスモスチルスとかパレオパラドキシアならという夢もあったが、やはりそれはない。

それより以前に岐阜県の瑞浪市河岸で骨化石を見つけたのでと二度目の骨化石ということになる。だいぶたってもう一度訪ねたが、大石と言えども転石でもあったし何も加わることはなかったので、それでおしまいか。

大石を一度欠いて、表面に変なのがあるなと気が付いていたが、もう一つは上画像の石の裏側にあるデンタリウムの化石を注意深く取り出そうとし家に持ち帰って気が付いた。慣れた人ならその場で注意深くばらすのだろう。

関連して、デンタリウム自体はやや深い泥底の海にすむ角貝であり、集団をつくるようで、やや深い海と目されるような地域での、場所に当たればいくらでもある。それだけにぞんざいに採取しがちになる。でも、筒の細くなっている所(肛門部に当たる)は殻が弱くまできれいに残して採取することは、意外にも気をつけても難しいような化石なのだ。

|

三重県津市美里町 小型クジラの類 12cm

同 12cm

|

37◆ホシガタヒトデ ゾロアステルⅡ

第三紀~

現生の貝類図鑑は新生代以後の化石同定の参考になるが、ヒトデなどを含む棘皮動物図鑑があるとしても化石には参考にし難い。それはヒトデは死後すぐに結合組織がなくなりバラバラに分解しやすいのと、現生の図鑑では肉体部分しか見えないからである。ウニも同様に難しい。現生図鑑では棘だらけの外観として出てくる。しかし化石では棘が失われていることが殆ど。棘なしの図鑑はあるはずもない。もどかしいがヒトデやクモヒトデはどうにかして科レベルでも分かればいいなと思う。

画像の大型のヒトデは三重県下家所旧採石場(?)から少し外れた場所で前述のハダカイワシ系の魚化石と共に採集していた。が、クリーニングしても外形以外は何となくはっきりしない(ルーズな)細かいパーツでいっぱい。生時はドーム状に膨らんでいるはずの盤も腕も圧力でぺちゃんこなので組織もごちゃごちゃ。慣れていないと読み取れないようなレベルだ。結局はヒトデ化石というラベルを付けていた。

せっかくの化石だ。もう一度資料をよく見直したが、手持ちのわずかな資料は写真が断片的標本が多く、素人ではパーツがうまく読み取れない。こんなときヒトデを解剖した経験があれば断片的パーツからも特徴を読み取れそうだ。しかし、我々は棘皮動物をほとんど食べないから、それはほど遠い話になる。

それでも資料では、これまで産出している地域単位でのヒトデ化石の種類に関してはおおかた分かるので見当はつく。この画像標本の場合、細かいルーペサイズの組織は読み取れないが、おおよその骨片組織の配列具合などからモミジヒトデかホシガタヒトデのどちらかと絞っていた。

口器のある中心部からの最も長い輻長 (R) と最も短い間輻長(r) の比 R/rが、参考になる。詳しいことは略するが、この値がおおざっぱに7.4だった。これはゾロアステル,<Zoroaster

sp>の範囲内になるようで、これからホシガタヒトデとした。つまり、わかりやすくいえばモミジヒトデ(5p-4前後)よりホシガタヒトデがさらにスマートな体形ということだ。今はこの程度で精いっぱい。

|

三重県津市美里町ホシガタヒトデ全長約18cm

|

38◆デボン(下部)植物 特に古い植物化石

デボン紀前期

現場で石友と確認したが、これは植物の化石に違いないだろうと。あまり保存が良くないがずっと、気になっていた。だとすればなんだろう。日本の記録ではデボン紀後期の鱗木が、少ないものの日本の各地で見つかってはいるが、それ以前のものはどうもうまくたどれないものだ。これが見つかったのは岐阜県飛騨温泉郷の、今はデボン紀前期とされる地域より。

デボン紀の後期の植物化石については、高知県の大平地域、岐阜県高山市のロッセ高原などで鱗木;レプトフロエムの類(たいしたものでないけど)の経験はある。他に徳島県や岩手県からも見出されていた。 画像標本の産出時代はそれより前であり、実は新生代に匹敵するくらい長いデボン紀なので同じデボン紀といえども、この間は少なくとも3000万年前後の開きがある。

世界的にシルル紀後期からデボン紀にかけて植物は地上にも進出したことが分っている。ルーペで炭化し始めたような標本を見ると、縦方向に筋が数本走っているのは見える。一番大きいのは2.6cm×0.5cmサイズで一見、ぺちゃんこのねぎのように見えるもの。なよなよとしていない造りなので陸上植物と考えている。ここで標本を拡大画像化してもかえって見にくくなりそうなので止めた。

他の石友にお見せしてもやはりコメントは「うーん植物だろうね」となる。画像中に広がる個体の似ているものといえば、現生のマツバランに似ているソニア科の植物か。

これで胞子が認められるといいのだが、その成長段階ではないか失われたか、はたまた全然見当違いなのか・・・・認められない。 それで今の所は植物だなあというところまでしか分からない代物だ。これは保存良くない化石だが仮に植物ならば時代がデボン紀前期なので最初期の日本植物化石になるかもな…ということで記事にした。 |

岐阜県高山市飛騨温泉郷 ソニアぽいか

石幅16cm

|

39◆ハチノスサンゴ(Ⅱ) 驚異的

シルル紀~デボン紀

ハチノスサンゴ<Favosites>は古生代のなかでのサンゴの代表格。日本でそもそも化石が目につき始めるシルル紀(5p-16に記事)からデボン紀(今回)にかけて産するといわれるが、そうはいってもその間は9千万年にもなる。これは新生代(6500万年)よりも長い繁栄期間ということになるが、この間同じく有名な鎖サンゴのほうはデボン紀には力が尽きてゆく。 その間基本構造は何も変わっておらず、分布も広くそれはそれで驚異的。ちなみにヒトは今のところ500万年程度。

上画像は中部地方における飛騨外縁帯の西端になる福井県伊勢谷からのハチノスサンゴである。その他の化石でも基本的には岐阜県の福地と似かよった化石が出ている。

子供のころそこに住んでいたという方に偶然出会い、話を聞くことができた。60年以上前にはいくらか人家があり、そのころの大人は時おりサンゴ化石を(美石として)売りに行ってたようだという。そして今はここには熊がいる。住民が入れ変わってしまった。

ハチの巣サンゴはその風化横断面が、サンゴ虫の入っていた場所であればそこが凹みハチの巣のようなサンゴに見えるが、化石化の過程で逆に隔壁の部分が溶けて風化が進めばそこが凸になり丸こく目立つようになってハチの巣のようには見えない。しかし、もちろん同じものだ。その二つのタイプの標本をアップする。それと5pのシルル紀のハチノスサンゴ友比較してほしい。

その伊勢谷標本は縦断面と横断面の様子が分かる標本になる。そしてその風化状態の違うほうは下画像にて。こちらは土の中から掘り出したもので、自然風化によるまるごとのサンゴ化石だ。

|

福井県大野市和泉伊勢方面 7cm

岐阜県高山市福地 ハチノスサンゴ16.5cm

|

40◆シドロガイ シドロ(モドロ)です

新生代; ~鮮新世

遊屋産シドロソデバイ<Canarium japonicus>に相当する。ここの化石は、針と歯ブラシで丁寧に処理するだけで、特徴が現れるもの。ところが中途半端な状態になっていたので暇時にクリーニングをしたが、少し進んだだけでそれから先はなかなか抵抗が大きい。過去のノジュールもそうだったなと思い、体層の外唇部にあたる所にソデの部分が現れたところで終了した。この先が薄くて危ない。改めて部分的にでもノジュール化した場合のその部分の困難さを再認識した。

掛川では他に比べ巻貝化石の比率が高いが、それでも、スウチキサゴ、ツメタガイの仲間、エラータバイあたりで大半。シドロガイはぐっと少ないもののようだ。その他サイズの小さい巻貝が多い。

現生のシドロガイは少しジグザグに近いぎこちない進み方をすることが知られているが、ソデボラのグループ全般ということでもないとは思う。 現生種は50mまでの砂地を好むという。殻口の外唇は振袖状に張り出している。縦張肋が太くよく発達し肩口では目立つ。 現生種のほうが体層での縦張肋が発達していない反面、螺肋がより明瞭(ただし標本によるだけかも)。

これも現生種と種名が違うので、絶滅種なんだろう。

|

静岡県掛川市遊屋

|

41◆ユーボストリコセラス・M Euの意味って

チューロ~コニアシアン

一般の人が見ればまさに巻貝だ。このアンモ、昔はボストリコセラスだったはずだが、いつからかユーボストリコセラスの仲間になっていた<Eubostrychoceras

muramotoi>。この種は、異常巻きアンモの中でもあまり産出しないようなので、示準化石に使うことはない。

そのユーボの仲間は螺塔上部の初期殻が、巻きにめり込んでいる。もちろんこの画像標本は他の化石のため入念にクリーニングしていないので見られない(欠けている可能性もあるし)。ユーボは巻き方のゆるいスプリング型が中心だが、これはきつく塔型に巻くので巻貝のように見える。となれば当然巻貝のように海底をはい回る生活であったと思っていたら昔は『海中でただよい、泳いでいたか』なとされていたようだ。えー!そうなの。昔のこととはいえ収斂現象は考えないの?現生の巻貝で泳ぐものはあるのか?とかとか・・・・でも今では浮力の解析研究で生息域は海底とされているようだ。そうでしょう。

北海道に限らないがいくつかのアンモナイト標本は、所属がよくわからないままなのが残っている。たとえば日本化石集のような簡単で的確な記載でもたどれるといいが、情報あふれるnetだが、それが見えない。少しでも役立つnet情報をうまく手繰れるかどうかは自身の問題だけど。

世界中の研究者により種名が決められていた事に、遅れて分類のルールが確定したものだから色々混乱は当然ある。さらに化石の特性上、変形・地域性・個体変異・雌雄・成年殻~老殻での体型変化、等のチェックまでは困難なので、結局シノニム(別名のような)が多くなるのは当然。 最近は知見も蓄積されて統合が進められているとはいえ、その途上である。 |

苫前郡羽幌町上羽幌 Eubostrychoceras muramotoi 3cm |

42◆オタリオン ああ芥子粒が

デボン紀前期

だいぶ前、福地の石を割って出た模様が化石らしい。「これは化石だよね」と石友に聞けば即座に「これはオタリオン、大人でも小さい三葉虫だ」と。『即座にとは、すごいな』と思ったが、元々三葉虫は限られた場所では限られた種類しか出ないのでわかるらしい。全く聞きなれず、オバタリアンにこじつけて覚えようとしたがしばらくたってやはり忘れた。オタリオン<Otarion

megalops>は地味だけどレアだという。やはりオバタリアンとはだいぶ違う。

この日本での三葉虫(多産)とかいう話は確かだとしても、過去の一時期のことであり、数でもほかの化石の多産という話とは比べるべくもない。現実には好き者(巧者)でないと、パーツの一個も採れないということは普通にある。そういう時は、『幼虫を三匹並べてサンヨウ虫』というと笑うに笑えずあきらめられる。いずれにせよ、オタリオン。これだけでピンとくるかたは好者(巧者)だろう。

これはプロエタスという息の長いグループの仲間になるもので、このグループ自体デボン紀の頃もあまり派手な体つきをしてはいないがその末裔はペルム紀まで続く。オタリオン産出はデボン紀前期とされるので、ほかで出た可能性があるとすれば東北地方の一角かなと思うが、小さいし、目立たないしどうなんだろう。

これまで小さすぎて手を付けられなかったその母岩中の化石を、倍率の大きい拡大鏡を買って相当に慎重にクリーニングしたら、頭部の全体像くらいならが分かる程度になってきた(上画像)のでアップしてみる。クリーニング前はこの三分の一くらいしか見えていなかった。それだけで分かるなんて、改めて私の同行者は好き者(巧者)に間違いない。

下画像の母岩は、おもに頭胸部である。この石を家で割ったら二つに分かれたが、「ああー」そのときの衝撃で芥子粒サイズの何かが飛び出したのが一瞬みえた。頭蓋部だ。あとからみるとさらに眼の一部も。この種は眼が飛び出て高いのだ。ちいさな標本だが、雌型の方が頭部、胸部の主な部分の観察ができるのでいい(見栄えよりも)。頭鞍部の形はどんぐり型に近く前方が太い。その断面も丸みを帯びた膨らみ。あまり密でない程度の小さな顆粒を持っている。たぶん全体揃っていても1cmオーヴァーにしかならないだろう<成体でも小さな三葉虫だそうだ>。似たものに、シュードトリノーダスがある。

さて、見たところ6ページでは三葉虫のライブラリが多くなっているが、理由は情報が少ないので蓄積してからにしようと。だったが、ここまでくると所属があいまいの化石の比率が多く残り、重たく進まない。この6ページで限度かなと思う。

|

岐阜県高山市福地 3.5mm

同上 雌型脱皮殻か7mm

|

43◆テシオイテス・r コブとタンコブは違うか

白亜紀;カンパニアン

テシオイテスは、10cm前後までおおきくなるとされる。疣を側面の肩口に持つていて、直肋が太めでややまばらになる<Teshioites

ryugasensis>。画像の標本は疣が大きくてアンモナイトにできた"たんこぶ"のようだ。これは鈍い棘になることもあるようで、むしろその方が瘤よりは身を守る武器になるのにと思うが、個体変異なのだろう。他にはヘソ近くの肋が、小さな突起にみえるのも多いはず。棘を持つアンモナイトの個体はあまり大きくならない。大きくないからこそエスケープの手段の一つとして発達するものがあるということ。

仲間にはT-tesioensisがあり、これは小型で5㎝以下だとされる。これもまた肋間は広く、太くはないがしっかりとした直肋になり、成長すれば肩口には、突起が出るようになる。いろいろ見るとテシオイテス自体は産出の少ない種のようだ。

種の推定の材料にはポピュラーな属種以外は話題が少なくて、けっこう行き詰まるものだ。たんにウラカワイテスとの違いをはっきりさせたくネットで情報が得られないかと眺めるが、現実にはそこは自由な場なので商売とか個人採取の画像のうんちくが大半であり、種の記述に関してはまずヒットできない(致し方ないこと)。普通の図書館でも調べがつかないものだ。これだけで研究者を頼るのもずうずうしいし、結局は手持ちの昔の文献を少し参照する以上のことはできなかった。素人だから。

|

北海道中川郡中川町 テシオイテス 4.9cm

|

44◆ブラキスリナ 腕足類の見かけは二枚貝

石炭紀~ペルム紀

腕足類の見かけは二枚貝と同じで、興味を持って比較しないと二枚貝と一緒に見える。それに今も腕足貝ということばも状況に応じて使われている。

日頃市の採石場からの腕足類ブラキスリナ<Brachythrina>のようだ。秋吉(山口)や北上山地(岩手)の石炭紀下部から産出していて、さらにペルム紀では福地(岐阜)の水屋ヶ谷のものも知られているから、生存は長く、この属はかなり種類も多いに違いない。

一度だけ単独で水屋が谷も訪れたが、ぶっつけ本番なものでポイントが判然とせず腕足類なし。小さな直角石だけは家に残している。

腕足類の盛衰はあっても新生代の今でも生き延びている。・・・・ということは、腕足類は古生代の前半から見られ簡単な体のつくりで、まともな筋肉などない種が多いのが逆に幸いしてこれを好んで食べる動物はごく少なかったと思う。

このスピリファータイプの腕足類の殻は小型から中型。ワシが羽を広げたような横長の半円形に見える。放射肋(条)は片翼10本前後。 腕足類の多くはサルカスという中央部の湾曲部が縦溝を形成する。殻の口を少し開けて水流の変化をつけて採餌行動をとるとされるが、どうもサルカスのカーブが殻内部での水流や内部での弱い渦の形成を導く働きを持つらしい(ただしそのサルカス自体がはっきりと目立たないものもある)。 |

岩手県大船渡市日頃市Brachythrina3.5cm

|

45◆バイエラ・f 生きた化石ともされる

白亜紀;カンパニアン

中生代初めから繁栄を始めた裸子植物。その一つにバイエラ属< Baiera >がある。新生代の今はイチョウの一属一種だけ残っていて、それで生きた化石と称される(本当の所は神のみぞ知る)。

イチョウは秋になると葉が黄色くなり葉を落とす。実をつけるが、種子を食べられる(茶碗蒸しとか)。木としては珍しく雄木と、雌木があり実をつけるのは雌木だけである。雄株と雌株の出来るコケやシダ植物に通じるものがある。そのあたりが普通の木とは違うところ。

実ができるとそのころ種子を取り巻く果肉が大変臭い(酪酸臭)。ある寒い日の深夜ハクビシンが、この臭い果肉部分を食べて種子を残しているのを直接見てしまった。そうか通常は人ではない動物がくさいニオイに引き付けられて果肉を食べるのだ。イチョウ植物としての子孫を残すためには、果肉を捨てて種子を食べる人間(これも動物だ)は要らぬ存在ということか。化石種では、その当時食べてくれる動物がいなくなれば絶滅の危機に瀕する。中生代末などではこのパターンだったろう。

さてバイエラ属は一つの葉が多数の裂片に分かれているが、今のイチョウ木の一本からのイチョウ葉を観察してわかるが、雌木に着床する花粉が一種類ではないためだろうか。決まった裂け方、分れ方はない。

化石では初期のバイエラのように裂片だらけのものをバイエラ、数片程度をギンゴイテス(p- )、殆ど分かれないのをギンゴとしている(化石葉の見かけでは相当違うからだろう)が便宜的なものなのだろう。明確な差があるようには思えない。

。 |

福井県足羽郡美山町 Baiera cf furcata

葉柄4cm程度

|

46◆グレイケニテス 草食恐竜へ謹呈

中生代;白亜紀

思い起こせば、北海道は大きな面積の割に白亜紀上部層と新生代第三紀のみに地層の分布が偏っている印象がある。どんな化石でも自然史を構成する歯車だとして、分け隔てない眼で見ているつもりだが、道は海生層が多いためだろうが植物化石に関してはとにかく少ない。あっても堆積までに被る破損がはなはだしい。画像は小平町達布で見かけた植物化石で、保存状態が比較的に普通なのでこれは良しと思ったもの。ちなみに中生代のシダ種子植物は本州ならまあまあ出てくれるたぐい。

たぶんクラドフレビスだなとして、採集時に壊れないように母岩がかなり大きいまま運んだのを最近やっと減量した。クラドフレビスという名称は生殖器などの細かい部分が分からないため未分類のシダ植物を一括するための箱みたいなもので、こんなタイプはクラドフレビスにしておけば間違いない。海まで運ばれて堆積したものだし分類に必要なもっと細かい構造は到底見られない。それでも恐らくグレイケニテス<Gleichenites>の仲間でいいかな、とした(参考は日本化石集)。羽軸間の距離が気になる。他の書でそっくりなのがあり、そのコニオプテリスかなとも少し迷ったが結局コニオプテリスの系統ではないとした。 |

苫前郡小平町達布中記 羽軸長16cm前後

|

47◆キモストロフィア たぶんおいしくない

デボン紀前期

海岸の砂に埋もれてるのは二枚貝や巻貝類が圧倒的。そして古生代での常連の腕足類はこの二枚貝によく似ている。毎度、腕足類は滅多に見かけないので貝と何が違うかという話になる。

たとえば餌を積極的にとることはできず殻を吸押し開けて入ってくる水流を通じて、小さな微生物をからめていたとされる。したがって筋肉組織はわずかしかない。腕足類を狙う敵は少なかっただろう。今はよりアクティヴな貝類にその座を奪われている。

画像は、腕足類のキモストロフィア<Cymostrophia>。似た時代の分布する岩手県には産出してないようだが、ヨーロッパに点々と産出がある。細くはっきりとした多数の放射肋(断面は凸型)を持ち同心円肋に当たる所はさざ波のような模様となる特徴がある。殻頂周辺には一番外側の殻が残っているが、ほぼ同じ状態。そして、化石の保存が悪いとそれが弱くなってしまう。殻中軸部を伸びるサルカスという滑らかな凹や対応する凸はなく、スピリファー(石燕)タイプとは形状が異なる。

日本の地質時代は今のところオルドビス紀とされているが、いまのところまだわずかしか確認されていない。実質はシルル紀のそれもサンゴあたりから話が始まる。当時は、日本列島は影も形もなかったころで、その原形はずっと南方の海だったころ。

地球の地磁気研究の精度が上がって1970年前後から、それまで空想物語とされていた大陸移動説が現実味を帯びてきて、それまでの造山運動~地向斜説が崩れてゆき、少し戸惑いながらも受け入れていた。

|

岐阜県高山市福地 4.2cm

|

48◆パラヘテラステル 化石ウニについて

バレミアン~アルビアン

群馬県と長野県をまたがる地域に分布する石堂層からのウニ化石。ヘテラステルの親類で、頂上系がかなりずれているパラヘテラステル<Paraheterasuter>である。もちろんヘテラステルも頂上系がずれている。ヘミアステルも含めて大きく見ればこの仲間はほぼ白亜紀全体にわたリ生息していた。

ウニは、腹面には棘と棘の隙間には歩帯の見られるところがあり、管足(化石では残らない)が出ていてこれで移動するわけだ。それの小さな穴がたくさん配列していることがあるが化石では残りにくい。この標本の雌型を見ると多数の小さな凹みが見られる。凸型から見れば疣。つまり棘のあった跡になる。

不正形ウニでは砂泥もぐり移動のタイプが普通で肛門は腹面側の後方にあるのが普通(口は前寄りになっている)で、現生で見ればトゲは弱く短く砂泥の中を進みやすくなっている。これに対して正形ウニは丸っこく口や肛門はほぼ体表中央の上下にみられる。

特に現生の浅海にいて磯焼けを起こす元凶のガンガゼ(毒棘がメチャ長いやつ)の写真を見るとき皆が「ウニのきれいな一つ目玉」というに違いない。それが実は上方向についている肛門だというオチだ、ギャ。

ウニには、露出した体を武装した棘で体を守るウニ(主に浅い海産)と、砂地にもぐって身を隠すウニ(やや深い海産のが多い)があり、このうち化石になって残りやすいのは海岸でよく見られる浅海に住む正形ウニのタイプではなく、敵の少ない静かな深い海で砂泥にもぐって暮らすウニで、こちら正形ウニと違って早く移動できる。化石になるにしてもこちらの方が保存されやすい。それでも天敵はいる。ヒトデだ、ときにはカニも。

なので、どこのウニ化石産出でも不正形のブンプクウニのたぐいがよく見られる。ところが、新生代の地層は、地殻変動量が大きくないので、深い海(冷たい海)の地層が、現代の陸地にまで成りあがることは当然少ない。それで新生代の地層の分布は多くても意外に化石ウニ分布は少ないことになる。画像標本はバレミアン期出身だが、次のアプチアン期(同じ長野県産)のヘテラステルも手持ちである。殆ど見かけに差はないようだ。

|

長野県下佐久郡佐久穂町 パラヘテラステル4.6cm

|

49 ◆スカチネラ(腕足類) 腕足類は想像しにくい

ペルム紀後期i

画像標本では成長肋は見られるのに、放射肋そのものが一切見られないのに腕足類っぽいので変な化石だなとずっと思っていた。

ペルム紀ということで隣県の岐阜県の有名な金生山(古生代の大型貝類化石で有名)でも中期とされる灰白色石灰岩中に巨大ウミユリと共に各種腕足類が産出していた。いろいろあったのだが、惜しいことに殆どが母岩分離が悪く断面標本化するものばかりだった。画像は大型の腕足類かな?である、聞けばこれぞ大型のエンテレテス・アカサケンシスだとか。しかし54.で紹介している小型のエンテレテスの小さいけど存在感のある肋を見ていると、やはり違うな。でも思い至らずラベルはエンテレテス?とした。のちに化石館でも確認してみたが、やはり違うな。??にする。

それから長いこと進展はなかったが、やっと・・・くわしい方に会う。その方はしばらく眺めて答えはスカチネラ<Scattinera gigantea>だと。ちょっとびっくり。

スカチネラは確かにあった。しかし採集しようとしても化石自体が母岩の石灰岩に同化していて石模様としか見られないものが通常で正体のつかめなかった化石である。今に至るまで完全体といえるほどの化石は出ず、結局いくつものスカチネラ化石の切断面から組んだ復元模型が発表されている。その産出層も残念ながらとうの昔に失われている。それから大きな腕足類なのに他所での産出は聞いたことがない。

それからすればこれはおよその外形が保存されているし、これでも非常に保存のよいほうだ。 今回生息姿勢がわかるように画像を上下逆に変えた。基部(下画像の下部)からラッパ状に成長し、基部は岩などに足糸を伸ばし張り付いていたと推定されている。 |

岐阜県大垣市赤坂 Scattinera gigantea 9cm

画像の下から上に成長している |

50◆デンタリウム(Ⅵ) ツノガイの模様 新第三紀

地味なデンタリウム(ツノガイ)ほ6回目。見栄えのしない地味化石だ。じぶんが最初の頃そうだったように、興味を持てない場合はツノガイはどれを見ても同じに見えてつまり、一種類にしか見えていないはず。

では、ツノガイは巻貝?二枚貝?一枚貝?それとも何?とお聞きすればどうでしょう。たぶん、「そんなことどうでもいいから」。

三重県の美里町から亀山市へ抜ける広域農道造成中に掘り取られた露頭から探したもので、今は道路の下。ツノガイはやや深い海という環境の新生代の地層(主に砂泥岩)中に密集して出ることがあるが、後端(排出口)が細くなっており完全なものは極端に少ない、母岩中でそこが既に破損している事も多い。

さて画像の標本は割ったノジュールの中から出たもの。初から欠けていたが、特徴は殻の色模様をはっきり残したツノガイだということ。現生でも色鮮やかなのはニシキツノガイくらいのもの。ただ、成長肋、縦肋の様子からは、こちらニシキツノガイとは違うようだ。化石種は調べる資料がないので現生種から推定するとアンタリス(Antalis

cf vurgalis)くらいが適当。

ツノガイは古生代に出現して以来ほとんど姿・形を変えていないので、ある意味生きた化石。ところで中生代のツノガイの存在をまだ知らない。過ぎて新生代の新第三紀になってからは出るところには集中してたくさんでる。中生代のツノガイはどうしていたのだろうか、まさか形よく似るベレムナイトに変身?それはないない。 |

三重県津市美里町五百野 Antalis cf vurgalis

カラーバンドが見られる |

51◆エゾセラス・n とても長い休眠

白亜紀上部;コニアシアン~i

6pになってから残るのは未定種が多い。それもあって50から先は番外編の気分。

ほぼ40年前の話。初めての北海道踏査にて画像の化石が母岩から顔をのぞかせた時、ご一緒のエキスパに声をかけた。「アンモっぽいけどこれ巻貝ですよね?」。「…セラスだ」という。アンモだとわかるも種名まで覚えておれなかった。そのまんま。帰ったあとやや近くにアンモに詳しい知人が分かり、おかげでエゾセラス・ノドサムとラベルできた。ずいぶんたってこの化石を自分なりに調べてみて、ノドサムの意味を知ることになるが、疣とかの意味。標本には疣が一切ないので迷いが出た。疣のことに合わせ、さらに巻きがきついようでもあり、それを調べても似たものが見当たらない。気になってきたが結局また長い間休眠したままになった。かなりあって目が覚めたが先の知人を訪問するも、もう化石どころではない状態。「はてどなたでしょう」とおっしゃる。私を知らないという。また休眠。他でも画像を見ていただき、元の鞘に収まる。疣の出現に早い遅いがあるということで納得。

見ての通り画像の化石は巻貝に似た形状をしているが、エゾセラスの殆どの標本は巻きが少し緩んでいたり、螺管がどうしがわずかに離れていたりで疣あるいは棘の発達が早くから見られる。こちら疣は見えんし、種が別か?と思うときもあった。ただし、「これからも出るやろ」のつもりが、結局エゾセラスに出会ったのはこの時だけ(アンモだけというわけには)。

アンモナイトの多くは示準化石とされるが、海外のアンモナイトをnet経由で見て慣れてくると日本だけでしか通用しないようなものが結構多い。net自体世界の誰でもアップできるので、頼り切らないが参考にはなる。化石界も新しいことが時々わかるので、スタンダードになる書物はあればいいが、無理なことだろう。 |

北海道夕張市シュ―パロ川支流エゾセラス5.3cm

|

52◆クラドフレビス・e 和名なしにするしか

中生代

岐阜県大黒谷のクラドフレビス・イキシリフォルミス<Cladophlebis exiliformis>。中生代の植物の中で一番よく目に耳にする可能性があるとすればこのクラドフレビスだろう。それもそのはず、枝分かれシダ化石の詳しい分類の決まってないものはクラドフレビスCladophlebis spという引き出しに入れておくと例えるとわかりやすい。その後に詳しいことが判明してくる、たとえば繁殖器官がよく残っていると種名が決められて、引き出しから出してゆくということだと思う。クラドフレビス・Eはそれでも比較的に見られた種類なので数が多いため種名も決まったのだろう。現在はクルキア・イキリス<Kulcia・exilis>となっていた。といっても後からの話なので昔の名称も残るでしょう。周知させるのが無理なので。

一般に植物化石はその存在量が多かった割には得るのが難しい。化石になっても地表付近にさらされると水が通りやすくすぐに風化が進行して土に返ってしまう。特に植物化石が多くみられる頁岩層では、工事とかで化石層が出現しても数年~10年も地表付近で曝されると風化が進みボロボロになったり、母岩と植物のコントラストが失われて見にくく、化石の面影さえ失うことさえある。

これが硬質頁岩とかで母岩が水を通さないなら保存が干良いがうまく割れないこともある、また凝灰質ならば保存もよいのがある。

画像みえるところは小羽片が幾つも集合して羽片になっているところ。その羽軸にあたるところが1cmを超えるものがあったので結構大きくなるのかと思ったりした。なお、羽軸群はより太い中軸になる柄(葉柄)で支えられるがこの画像にはない。茎は地下にある。シダ植物は普段見ている植物とは構造や生活サイクルがだいぶ違うものだ。 |

岐阜県高山市荘川町 クラドフレビス

上下8.5cm

|

53◆ウミユリⅢ どういうこと?

石炭紀~ペルム期i

棘皮動物のウミユリ<Crinoid>の出現はシルル紀あたり。この日本では次のデボン紀から見始めるが、一般的になるのは石炭紀~ペルム紀。 まず、マウスでポイントでの画像を見てほしい。その画像は有名な岐阜県の金生山産で1p-42ですでにアップしたペルム紀の標本だ。太い茎部に付着する巻き枝と称される部分がある。化石ではせいぜい化石茎の基部付近に化石巻き枝が残っているなら結構なものだ。しかしこれと同じ場所の別の右の画像標本は違う。根元と思われる付近にだけ巻き枝が集中して残っているものではなく、しかもその巻き枝はどこも太くてマウスポイント画像のような細くて柔軟性のあるようなものには見えない。これが分からないのだ。

深い海でひっそりと生き延びている現生種の状態からは、化石ウミユリの巻き枝の役目は長く伸びる太い茎本体を海底に簡易に固着するためのいわば植物でいう仮根のようなものという。

おおむねそうだろうとは思うが、右画像の枝部位は太く頑丈でしなやかさもなさそう。これはどういうことだろう。たとえば茎部そのものの一部または大半が横倒しになっていたということか?。木でいう枝分かれのようなものか?。それも違う。 |

岐阜県大垣市赤坂 ウミユリ10cm

|

54◆ディアドコセラス 宮古にも、喉底スターチ

古白亜紀 アプチアンi

アンモが現地性の化石の場合では他種化石をそうそう見ないので、いったいアンモナイトは何喰っていた?。その種、成長過程で違うだろうが、食べた破片がアンモの口器付近に化石の小さな破片として残っているとしても、破片を観察し鑑定するのは困難。想像では小さな甲殻類、貝類、小さな魚くらいかな。

昔の化石がでてきたのでアップしてみる。画像のディアドコセラス<Diadochocerasのnodosocostatiforme>は、アプチアン期の示準化石。つまり種としての生存期間は短い。逆に言えばディアドコセラス化石が出現したら地質時代はアプチアン期ということになる。ディアドコの産出は少ない。

特徴はまばらで強い主肋に挿入肋を伴っている。主肋の側面には疣【瘤】が見られる。ほとんど目立たない成長肋があるようだ、サイズは4cmどまりだろう。白亜紀のアプチアンに限ればこの特徴だけでわかるように思うがたぶん産出は少ない。

アプチアン含みの参考にできる資料としては岩手県の宮古の地層が良く研究されている。時代が一部重なっているし、資料も出ている。 |

長野県伊那市とだい Diadochoceras

|

55◆エンテレテス

ペルム紀前~中期i

現場はペルム紀の前期層とされるところで、エンテレテス<Enteretes>で種はギボーサスという種かな、または近い種。ペルム紀のこの地層の分布する所々で見出されている。ただ、この仲間小さい(2cm以下)のが多いようで腕足類に興味がなければ捨てられそう(地味;破損した化石でもよく観察)。

画像のように山なりの太い放射肋が4~5本見られるだけのように見えるが、よくよく見れば全体を覆う細い放射肋がそれを覆っている。つたない経験では腕足類の多い時は二枚貝や巻貝の分布は少ないもの、そして逆もありと思っている。 |

滋賀県犬上郡多賀町越ケ谷の二ヶ所から

Enteretes cf gibbosus1.5cm

|

( リンクと鉱物・化石アルバム紹介) リンクと鉱物・化石アルバム紹介)

|

|