�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@1�������@

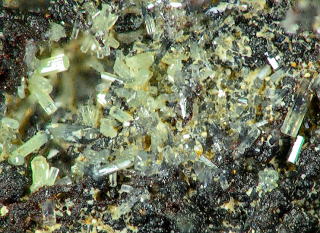

�@�����Ð�s�g��n����2���ƁA�É����y�쒬�哴�ѓ��`���Q���v�������̐�n����g�ݍ��킹���̑�����<Stilbite>�ł���B�����͕��O���[�v�̒��ł͔�r�I�������₷���A���̑���̏W���ŃJ���t�����[�̂悤�Ɋۂ��Ȃ����������B�����A���ł���ɑ���\����������킯�ł��Ȃ��B�Ȃ̂Ŏ��܌���������A�^�����������Z�p��{�̋P���ƁA����ɂ̓X�e�����Ƃ����Ă���Ƃ��낪����������Ƃ�����B��̂���������Α����Ƃ��Ă������B

�@��̉摜�͉ԛ���y�O�}�^�C�g�i�[����j�Ɍ���ꂽ���̂ŁA�J�h���������Ƃ��ꂽ�������Ȃ��Ă���B�܂��A�������̌��������ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����A���݂̂��錋���ɂȂ��Ă���B�������Ƃ��ꂽ�ʂ������Ɣ��B�������̂��Z�p��̌����ɂȂ�Ǝv����B��̉摜���}�E�X�|�C���g�i�}�E�X�����摜�̏�ɂ����j���������͂��ꂪ����ɏW�܂�A���������ɔ��B�����^�C�v�ł���B

�@���̉摜�͈��R����̂Ƃ���ΎR�⒆�̃K�}�ɔ��B���������ő哴�ѓ��̎Y�n��Na���Ca�̂ق�����z������̕��������B����̍z��������ďd�Ȃ荇���Đ��ɂȂ��Ă�����̂�����B��ⓧ���Ɍ����镔���͐F�����Ⴆ�A�����̌`�͏�̉摜�Ǝ��Ă���B�܂��A�摜����O��Ă��܂������A�����ē����ȘZ�p��ɂȂ���̂��������B�����Ȃ��Ă���Ɛ^�������݂��Ȃ��B�������P���̓��l�Ȃ��̂Ƃ͊p�x�ƕ��͋C���Ⴄ�B

�@���̉摜���}�E�X�|�C���g������ߋ��ɑ傫�ȕ����Y�o�������Q���v�������̐�n��̍̐Ώ�̑����ŃK�}�̕����̍����n����7.8��������B���������ɂȂ��ăJ���t�����[�̈ꕔ�݂����ɂȂ��Ă���B

�@�㉺�摜�n����̐��I�����Ă���Ƃ��낪�������A�Ƃ��ɋv�����̍̐Ώ�͍��ł͂ǂ�����������֎~�ɂȂ��Ă���炵���Be,a-i |

Stilbite�@������s�g��@2�`�R����

�����@�@�É����y�쒬�V�c�@�Pmm�O��

�|�C���g;�@���Q���v�����敝�P�Ocm�O�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2���Ή��z�@�@�@�@�@�@�����Ȃ������悩����

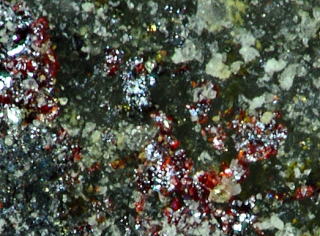

�@�z�R�̉����܂ޕ����тɂ����̃����_���z���ɂ�����Ή��z<Pyromorphite>�����X������B���̗Ή��z�̌������͓���C������B��_���z�����������Ă���ƃ~���b�g�z�Ƃ͖��m�ɋ�ʂł��Ȃ����A�J���[�̃o���G�[�V�����������召�����܂��܂ŏ������̂́A�𑜓x�̗��my���̌������ł͌��E���B�����ł͂Ȃ�ׂ��摜�𑽂����āA���ƂȂ��X��������Ƃ�������ł��邪�A�܂Ƃ܂肪�Ȃ��Ȃ��Ă��銴������B

�@�Ή��z�̌`��͉��M�̂悤�Ȓf�ʁi�ό`���Ă��邱�Ƃ������j����������`�ג���ŁA��ׂ�ɂȂ����蒆�������c��ތX��������悤���B����Ǝ�����������Ƃ���邪�K���X������̃~���b�g�z�Ƃ͌`����܂ߔ����Ȃ̂��B�܂��A���͂ł�����ɂȂ��A�}�`���A�̌����Ŋт��ʂ��Ă���̂ŁA���̒��x�̃��x���Ō��Ă��炤�����Ȃ��B

�@�摜�͏��Ɋω���i�ΐF�j�A�܉��z�R�i�W�Γ����j�A�����i�����F�j�A���⓻�i���F�j�A�ΏZ���i�j�A����ɍ����ւ��ŁA�ܓ��i���F�j�Ƃ��Ă���B

�@�㍶�摜�G�ω���̂͊���f�Ή��z�Ƃ���Ă��邪�A�����ڂ͂������ĕ��ʂ̗Ή��z���B�����ł͂������Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă���B�@�㒆�摜�G�܉��z�R�͂��������F���������̂������������A���������݂͌���������̂�����ɂȂ��Ă���B�摜�͌����������Ȍ����Q�ŒW�Γ����̂��̂ŁA��������łȂ��K���X����������Ă���B���n�̍z����ƗΌn���Ȃ̂ŗΉ��z�Ƃ��Ă��邪�~���b�g�z�̉\��������B

�@��E�摜�G�����̂͗Ή��z�ł��ΐF�ł͂Ȃ����̂�����E�E�Ƃ��Ă悭���������ɏo�����B���͕��ʂ̗̃^�C�v�����������������B�W�{�͐Ԏ��F�ł��Ȃ蒷���̂�����́i�ʏ�͂����ł��Z����j�B�悭�����Y�o�|�C���g�Ƃ͗���Ă����B�Ȃ̂ŎY�o���炵�炭�̊ԕs����Ƃ��Ă������̂��B

�@���⓻�ɂ��Ă͖{�M�Y�o�̏��Ȃ��o�i�W���_���̂����o�i�W�����z�k��������ԗ��h�l���o���B���ꂪ�ג����Ȃ������̂�����̂ł����̓����_���A��_���A�o�i�W���_���̎O�b�ł킩��ɂ����i�����͓���ȎY��j�B

�@���܂̐��⓻�́A�F�l����l�q������o�i�W���_���͐�Y�̂悤���B�Ή��z�����̕t�߂ɏW�����Ă����̂ł���������^�����낤�B�T�C�Y�͈��菬�����B�������Ă�����̂Ɍ���ƁA�����摜�G�ꉞ�Ή��z�ł͗L���Ȓ����z�R�i�ΏZ�j���Ή��z���B���E�摜�G���F�̂��̂́A����͈͂ŏW�����₷���X�����������̂ŗΉ��z���ȂƎv������A�����ł���_���̑��݂�������Ă����̂Ń~���b�g�z�̉\���ō������B�Ƃ��낪�A���~���b�g�z�Ǝv����W�{��ʂɓ����̂ŋt�ɂ�����̉摜�͗Ή��z�Ǝ��M���������B

�@�����ЂƂ���̃I�����W�F�����M�Ȃ��Ή��z���Ȃ����F�ł��Ή��z�̑��̗�ɍ����ւ���B�Ή��z�ɂ�����Ƃ������F������̂͂��������Ă���Ƃ킩��悤�ɂȂ��Ă���B�����Ԃ��ɂȂ邪�ޓ��z�R�i���E�摜�j�ŁA������Y�o�͂܂ꂾ�������A�`���`���F�ƈڂ�ς���Ă䂭�Ή��z���ώ@�ł����B�O�q�̐ΐ쌧�����̂������͈͂ŕω����������B���낢��ȎY�n�̗Ή��z�̎Y������Ċ���Ă���ƁA��قǂ̗������̉��F�̗Ή��z�i�����摜�j���A���̒�R���Ȃ��Ή��z�Ɍ�����B |

�@ �@ �@ �@ �@ �@

Pyromorphite�@�啪�������s�F�ڒ�. 3mm�@�@�@�@�@�@�@�@�����ΌS���쒬�@�敝2�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΐ쌧�����s�������@

14mm���x

�@ �@ �@ �@

�@�Q�n�����c�s������ 0.5����

���_�����ΏZ�@1�`2�������x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���䌧���s�a��@�敟3���� |

3�����\�����z�@���Ɏ��n

�@���\�����z<Luzonite>�ŗL���Ȏ��z�R�ł͌���ꂽ�B�Ɉꎞ���ɏo���Ƃ���B���������Ēm��ׂ��ł���ACu,As,S�̕��}�ȑg�ݍ��킹�Ȃ���A�H�Y�i�Ƃ����B���A�Ԑz�R�ɂ͂���Ƃ�������B�߂����t���z�R�ł����������x���Ȃ炠��悤���B���\�����z���l�[�~���O�R���̓t�B���s���̃��\�����Ƃ����B

�@���U���̏o���Œm���鎭�������̒m�����B�����̐Ԑz�R�͉ғ����̍z�R�ŗ�������͌�������������Ă���i�t���z�R���ғ����̍z�R�����ǁj�B�܋���̌]����z���͔M���ؗ��ɔ����Đ��������̂ŁA���͘I�V�@������Ă��邪�]���₪���낵���ł��B���z�͓��R����͂��Ȃ̂����A�������Ƃ���ł��قƂ�����C�̂Ȃ�����ŁA���܂Ɍ���̂������̗�����ׂȉ��S�z�A�j�S�z���炢�i�����Ҍ����j�B�������A���鎞���ɂ͋��̕y�z�̂����݂����B��{�I�ɂ����̌��͘I�V�@��Ȃ̂ŁA���̂܂ܗo�܂Ƃ��ĉ^�яo����d�B�ɓ�������ċ��₪�p�������킯�Ȃ̂ŁA�ԐΎY�̎��R���͒��ڍ̏W�ł͖������낤�Ǝv���B

�@�����ɎY����Ƃ������\�����z�����̂悤�ȏ̂Ȃ��ŁA�ȒP�Ɏp������킷�킯���Ȃ��B���Ƃ��ƌ����ɂȂ�̂͂���ɋH�Ƃ���郋�\�����z�����A�ł��摜�͂܂��ɂ��̌����ł���A�l�ʑ̍\�����X�^���_�[�h�Ƃ���B�Ԃ݂������тт邱�Ƃ�����Ƃ����͂��̉摜�����A����͐F�C���Ȃ��̂Œn��̐��E�̂悤�ɂȂ��Ă��܂������A��������������݂�A�킸���ɐԂ݂�тт��|�D�F�ƂȂ��Ă���Bo |

�@�����������B�s�m����

|

�@ 4���D�N�������@��Cr�D�o�������@

�@�D�N�����Ξ�<Uvarovite>�ȊO�̒��Ԃ̐Ξ̑��������[�y�Ȃ��Ŋώ@�ł���̂ɑ��āA���̃^�C�v�̐Ξ͂��Ȃ菬�����C�O�̗L���Y�n�ł��T�C�Y��3�����ǂ܂�A���ꂢ�Ȃ��̂�1mm�O��ǂ܂�̂悤���B�@�D�o���Ξi��Cr�j�ɂ����邪�A������͎֖��n���ɔ����Ă���̂�ڈ��ɂ��Ă���B

�@�����Ƃ���̍��Ō��������Ă��̎Y�o��Ԃ͗̃y���L�̂悤�Ȕ疌��ԁB�����������Ă��`�J�`�J���x�ŏ������B���邢�ΐF�œ����������X���i�D�o���͗̂Ƃ��ł������͉��F�n���������j�B�������A�����ł��傫���Ȃ�Ό��̓��߂����܂�������������ł���悤�Ɍ�����B

�@�����z�R�́A�R���܂��������挧�̍z�R�i�ᏼ�z�R�A�L���z�R�Ȃǁj�ɂ����ĎU�݂���N�����z���̈�p���Ȃ��Ă��āA�Â��{�ݐՂ��c��̂����̂��B�Y���͑������F����̓w�͂̌�Ȃ̂��A�N�����S�z�͌�������̂̐Ξ͖{���ɏ��Ȃ��i����́A���Ƃ��Ə��Ȃ������̂�������Ȃ��j�B

�@�摜�����������ꂢ�����A�I�z�̒��̂��������͈͓��̂��́B�����̂̓x�[�X�ɂȂ��╔���������ۂ����Ƃ������A����͓����x�̍��������ł����Ă��A�������Č��f�����Ȃ��悤�ȋC������B���Lj�ۂɗ������ł�B |

���R���V���s�_�����@Uvarovite

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 5���v���g���M���@�@�@�@�n���Ƃ�������

�����z�R�ł́A�v���g���M��<Proto-anthophyllite>�Ƃ����p�M�Β��Ԃ̐V�Y�z�����{�[�����O�R�A���������������Ă��āA������̂ق����z���̃T�C�Y�͑傫���B�{�[�����O�R�A�̒��a�������x�̕�������Y�o���ƕ������̂ŁA������������悤���B

�@�Ƃ���ŁA�v���g���M�ł͂Ȃ����Ǝv����z���i���摜�j���Y�����瑊�_�������A�lj����ł����̂ŃA�b�v���Ă����B

�@�����Ȃ�Ƃ��_�ꉻ��������ł��čו��͕s�N�����i�R�A����̂������Ă�������������Ȓ��x�j�B�R�A���炵����ɓ���Ȃ��Ƃ������̕����Y���ɂ���̂��H�Ƃ����C������̂ŃA�b�v���Ă݂�C�ɂȂ����B���̌�R�A�Ƃ͌���Ȃ��悤���Ƃ������Ƃ�����A������������͂蓯�����̂��Ǝv�����B�@��������łɎ�ɓ���Ă�����ɂ݂������Ƃ�����B

����l�́u����͓����̂悤���v�ׂ̂����́u�����̂悤�ȋC�����邪�A�ڂ����͕��͂ɥ��v�B����ȓ������Ԃ��Ă���B�������i�炵���j�z��������f������Ȃ��ȁB�Ȃɂ��C�������Ƃ�����m�点���������B |

���R���V���s�_�����@�v���g���M�@Proto-anthophyllite�@4���� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@6���h�~�X�^�C���x���O�@

�@�h�~�X�^�C���x���O��<Dmisteinbergite>�B�̎悳�ꂽ�͎̂ԑ�n���̎Y�o�|�C���g����O�ꂽ�ꏊ�ŗF�l������o�����B����������h�[�\���i������͒Y�_���j��傫�������悤�Ȍ`��B��������r���Ă݂��͂�h�[�\���Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ���́B�������Ca��Al�̃P�C�_���z���ł��蕗���ɂ����\�����B��������ȗt�Џ�ł����ˏ�ɍL����X���������A�\�ʂ͐^���������B

�@�z�����̗R���̓h�C�c���ӂ̐l�����邢�͒n���̂悤�����A�{�M�ł��Y�o���ɒ[�ɏ��Ȃ����{�V�Y�z�����ȂƎv���Ă��݂����A���̂悤�ȋL�^�����邱�Ƃ��b����Ȃ��̂Łu��������?�v�Ƃ�����ԂŌo�߂��Ă���B�摜�W�{�͊���o�����Њ�����������������́B�傫���ƌ`��Ŋ����Ȃ̂Ō������ƂȂ��B���͒T���̂���ς��Ǝv���B�lj��W�{�����Ă���ƁA���̉摜�W�{�𗽉킷����̂͏o�����ɂȂ��B

�@�s���������z�������킩��A�̏W�����F�l�ɓ`����̂Ɏ����g���o����ꂸ�h���~�t�@�\���Ɖ��Ɋo�����B�ǂ��ł������b�Be-i

|

Dmisteinbergite�@

�Q�n�������S�Еi���@���a1.5���� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7���u���E���z�@�u���b�N�ł�

�@���茧�ˍ��z�R�ł̓u���E���z<Braunite>�̓���T�C�Y�̌����������邱�ƂŗL���ł���(������)�B�u���E���z�̓}���K���̃P�C�_���z�������A����Mn�̎_���x�͏��������i�ʍz�ł���B���̃u���E���z�́A���̎Y�o�ꏊ�ł��k���ȉ��Ō�����͂����A�����̂�Mn-���D�Ƃ������_��l�ɕ�܂ꂽ��A���Ԃ��������肵���Ƃ����`�̌������ł��邱�Ƃ�����B�摜�W�{���̂�2��ڂ�2�N�O�B���܂ǂ��G�ɕ`�����悤�ȍz���ł�킯���Ȃ��Ǝv���Ȃ���J�オ��̐h���ꏊ�ŁA�|���܂ɕ��荞�̂ЂƂ������B

�@�܂��A�����̍g���͖��ł͂Ȃ������L�т������̗��h�Ȃ��̂�����A�摜�Ɍ����锯�̖я�͑N�₩�ȔZ�ԐF�ł͂Ȃ�����ɂ������Ȃ����A����͎_���������̂Ǝv���Ă����B�E�E�E���A���Ɍ��������˂��Ă���(���̖т��H�����Ă���Ȃ����j

�B�@���̌�m�����z�����h�z�i�u���E���z����P�C�_�����悤�ȍz���j�Ȃ���̂Ƃ������ڂ����Ă���B�������C�̂��ꏊ���Ⴄ�Ƃ������A��͂�g���Ȃ̂��ȁBe-i

|

Braunite

���茧���ދn�S�ՊC���@max1.5mm�ȉ� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8���q���[���@�@�@��������ł͂Ȃ���

�@���쌧�ו����̎q���[����<Clinohumite>�ɂȂ�B���q���[�����܂ރO���[�v�́A�C�O�ł̓I�����W�F�n���̕�ɂȂ���̂�����B�킪���ł݂�����̂ł́A�F�͖ڗ������낭�Ă����ׂ��ȃq�r�̂���s��`�̏����ȗ��̒f�ʂ���ŁA��Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��ł��B�T������D��R���̃X�J�����̍z���̑����͂���ȏ�ԂȂ̂Ŗʔ����Ȃ��ƁA�Ƃ���X��������悤���B

�@�����̍z�R�i�̐Ώ�j�ł�Ca��Ǐ��I��Mg���܂ޕ�₪�ԛ���Ȃǂɂ��M�ŕϐ����嗝�ɂȂ�����A��D��̓h���}�C�g�X�J�����ɂȂ��Ă���B���̂����̃h���}�C�g�X�J�����ɂ́A�Y�o�����܂茩�Ȃ��n���Q����F���܂��q���[���O���[�v���Y����B�h���}�C�g�X�J�����͂ǂ��ł����肻���Ȃ̂Ƀq���[���O���[�v���Y�o�ꏊ�͈ĊO���Ȃ��̂�F�̋������K�v�Ƃ������R���낤���B

�@Mg�̔䗦�̏��Ȃ����̂���A�܂��q���[���̓I�����W�F����ɂ����Ε����n�ƂȂ�B���ɃR���h�����A�����ĒP�Ώ��n���q���[���Α�������B���̂��������͎̂q���[���ŒW���F�`�����F�ɋ߂��قƂ�Ǘ���ŁA�H�ɒZ����ɂȂ�Ƃ����B��̉摜�͋��R�ɏo���Z����̌����ŁA�݂����ʂ炵����������A�p�������͂Ƃ������A���ٓI�ȃT�C�Y��5mm������B���߂Č����c��̎q���[���͂����ނ�1mm�O��B�����̕��̓����E�X�����r�������A�킸���ȕ��̏o�������̈Ⴂ�Ƃ��������悤���Ȃ��A�\�ʂ���͂܂�������ʂł��Ȃ��B

�@����Ɏq�����Ă����������������ʂ��悭������q���[�����Ȃ��o�����i�摜���}�E�X�|�C���g�����j�B�����猋���̏W���̂ł��Ȃ肫�ꂢ�Ȃ́B�����ē��C�n�����L���H�Ȃ̂͊��t���z�R�����A����Ɣ�r����A�����Y�o���邪�����͌��Ȃ������x���������Ƃ������́B����^�̔��W�`������Ε�i����j�Ƃ����Ă��悢�B�C�O�Ŏq���[������Ƃ��ė��p����Ă���̂����Ȃ�����B

�@�����āA���̎Y�n�̕��͍ς݃R���h���̉��F�ɋ߂������ȗ���̎����ɂ��ڂɂ����������A������݂����摜�Ɠ������̂��Ǝv�����B�܂�R���h���Ǝv���Ă���B�R���h���͂قƂ�ǂ��s��`�̗���ŎY����Ƃ���B���̉�}�ł͐F�����⌋���̌`���A�q���[���ƈႤ���A���܂��ʂł��Ȃ��Y�n���̂������炵���B���ꂪ���������ǂ����͕��͂��Ȃ��ƃ_���Ȃ̂����A�f���ɍl���Ă��A�u����͎̂Ă悤���v�Ƃ������x�̐������������Ɂu���������āv���Ǝv����0.6�`1���~�قǂ�����ЂƂ͂��邾�낤���B�b�܂�ĕ��͊��ɂ���l�������Ȃ����낤�B

�@�ŋ߂̍z�����ނׂ͍������Ƃ������B���̐��H�A���������储�������邱�Ƃ�����B����Ӓ�̌l�����ł����̂����ǁA�̂ƈ���āu���w���͂��Ȃ��Ɛ��m�ɂ͂����܂���v�Ƃ����w�̂͂悩�����A�ׂ������ĉ��̖��ɗ��̂��낤�E�E�E�f�l�̂Ԃ₫�x�B

�@�����̑��̐��g����_�ɗn�����Ă悢����������邩���������A���h���������Ȃ��������������B�����A��߂��ق��������Bo,c

�@ |

Clinohumite�@���쌧�ɓߌS�ו����@5�����Z����

�}�E�X�|�C���g�������1�����قǂ̗����Q

���摜�̓R���h�����낤 |

�@ 9����y�X�s�l���i�T�j�@�@�@��╪����ɂ���

�@�X�s�l��<Magnesio- spinel>MgAl2O4�̓~�����}�[�Ȃǂ�����i���Y���A�l�[�����@�����[�͂���̂ō����̍z���}�ӂɂ��邩�Ɖ��߂Č���ƁB�@�Ȃ��B�@���Ⴂ���H�Ǝv����net����A�����Y�n�͔����I�Ȃ��̉�����Ό��\������̂́A�����܂ł��L�^���B�ŋ߂��u���O�Ƃ��ƏƂ炵���킹�Ă݂�Ƃ킩��B���ۂɂ͎Y�n���͈͂��ʂ��傫�����������ē���̂͑�ςȂ悤���B��������N���X�͖����B���ʂ�Cr�Ŕ��F�������̗̂Ǖi�����r�[�̑�p�i�Ƃ��Ďg����i���摜�͂��̃T���v���i�j�B

�@���̏t���z�R����Y�o���Ă���B�����͈ȑO����Y�o���m���Ă����ꏊ���B�@���쉈���̃A�v���[�`���y�ł���w�ǂ̖K��҂͂����炾���A�R�̂ق��ւ��ǂ��������B�̕��Ɏc���ꂽ�̂̃Y���̈ꕔ�ŁA�ΗF���܂����Ƃ����قǂ̗Ǖi�������Ă���B

�@�h���}�C�g�⒆�ɍ���������ȁX��X�|�b�g�������ɂ͂Ȃ邪�A�����ăL���L�����Ă��Ă��悭����Εʂ̍z���Ƃ��A�X�s�l���ł����Ă������T�C�Y�Ƃ��A�s���S�Ŕ��ʂł��Ȃ��Ƃ������Ȃ���������̂Ƃ��Łu�ʔ����Ȃ��z������A����Ⴞ�߂��v�Ƃ��ł��̂܂܃|�C����邱�Ƃ���B�W�ʑ̗R�����O�p�̐��ʂ�ړ��ĂɒT�������N�̖K��҂̑����ŁA���ꂼ�X�s�l���Ƃ����킩����̂͏��Ȃ��B����ɓ��������悤�ɍ����ۂ�������̂���_�����A�����ۂ��h���}�C�g��̕��Ɉړ��������̂́A����ɏ��������������Ŗ{���̐F���͂�����o�₷���X��������B

�@�t���z�R�œ����Ă���No.2�̕W�{����摜�ɂ������A����ł��̒��x�B�i�C�O�̂͑傫�����̂����邪����Ȃ��̂͏������j�����ɋ����̂ŃX�s�l���̔��ʑ̂̈ꕔ��T���B�ʂ̔��˂ł����킩����̂����邪�A�������n�̂��낢��p�^�[�����v�������ׂȂ��ƌ����������Ƃ������Ǝv���i2-46�Q�l�j�B

�@���Ȃ݂ɔG�炵�ċ������̂��ƂŃ��[�y�Ō�����F�����Ȍ����������B��ʓI�ɂ͔��ʂ�Fe�ܗL�Ƃ������Q�C�L�\�͂��邵�A�������Ti�͍l�����Ȃ��̂��B |

���K��s�K��쒬�썇�@max1mm

Magnesio- spinel ��y�X�s�l��

�Q�l�i�@�ԐF �~�����}�[�Y�X�s�l���i�^�C�ɂāj�j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 10���W�g��z�@��������Sb,As������

�@�W�g��z<Proustite>�Ƃ����ΐ���z�R�ƁA���n�̍z�R�H���������悤�ȁB�Ƃ������x�̎Y�n�̏��Ȃ����A�ȍz�����B�W�g��z�͔Z�g��z�i�O�q�j���ƂƂ��ɍg��z�܂��́A���r�[�V�����@�[�Ƒ��̂��邪���ۂ̎Y�o�͑������Z�g��z�ł���B���̐���z�R�ł͗������Y���A���������������܂�ς�Ȃ��炵�������₱�����i�Z�g��z�͂��É������ԐF�Ƃ����j�B��������g��z�Ƃ��Ă����Έꌏ�����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Z�g��z�Ƃ̈Ⴂ�ɂ��āG�Z�g��z�̎Y�o�ɂ͗�������Ă��邪�A���̑������������̏��X�ɐԂ�������̂�����Ƃ����p�^�[���������B�����摜�̂悤�Ȑԁ`�ÐԐF����Ƃ�����ԂƂ͖��炩�ɈႤ�B

�@����ɔZ�g��z��Sb���܂ޗ������ɑ��A�W�g��z�ɂ�As�������Ă���B����ɁA����Ƀ��A�ȉ�����z�iAs�܂ށj�Ȃ���̂������āA���ꂪ���`���F�ɂȂ�Ƃ̂��Ƃ������ߐڂ����(�����摜�͈̔͊O�̏��ɂ���͌�����)�W�g��z�̂ق����낤�B���͂Ȃ��ł����ꂭ�炢�͂������낤�B

�@����ɒW�g��z�͂��Ȃ��������̐j��z�i�P��z�j��Sb�������Ȃ����ƂɌq����̂ŁA�Z�g��z�ƈ���ċ����͂��肦��B���ƁA�W�g��z�̂ق����Z�g��z���͌o�N�ω������Ȃ��炵���Bac

�@ |

Proustite

�Ȗ،������s�I�R�@�T�C�Y�͂��Ȃ菬���� |

11���x�j�g�@�C��̌Z��i1�j�@���̂܂��

�@���{�ł��x�j�g��<Benitoite>���V�����̐C��̋��R�J�Ŕ������ꂽ�BBa,Ti�̃P�C�_���ŁA�W�`���F�̃V���[�v�Ȗʂ̑g�ݍ��킹����Ȃ錋���i�O�����n�Ƃ����j�ł���A���̒n��ŗL���ȃq�X�C�Ƃ͂܂����������Ȃ��������������Ă���B�Z�g�����O��(���i�ʏ́G�~�l�����C�g)�ŁA���Ȃ苭���F�ɋP���B

�@�J���t�H���j�A�̃T���x�j�g�쌹���ŁA�T�t�@�C�A�Ɏ����F�̍z�����o���̂͑唼���ߋ��̂��ƁB�����̃x�j�g�̌����͂��̍d�x�A���F���A���ܗ��A���ȂǕ�̏���������Ă����B������Ή��H�ɂ���ɂ͖�肪����B�T���x�j�g�Y�ł���̑傫�����s���B���E�����n���Ă��T���x�j�g�ȊO�͕�ɂȂ����������Ȃ��B�����č��͎Y�o���قړr�₦�Ă���Ƃ����B���ǂ��܂������Ă��T�t�@�C�A��荂���Ȃ��̂ƂȂ�炵���B

�@�V�����̐C��ɂ��킸���Ȃ���Y�o���m���Ă����B�C�̂͑�����̂����ł����ʂȃ^�C�v�̐i��q�j�B�Ƃ��ɋ��[�U����S�y���̒�����͌`�̗ǂ����̂������i�����͈������f���P�[�g�B�͂���₷���j�B�ߋ��ɂ͓��{�ł��傫�������Ȃ�1cm�̐����̂��o���Ƃ������摜�Ƃ��Ă͎c���ĂȂ��B�M�d������̂ŕ�ɂ��Ăق����Ȃ��ƍl���邪�A�ǂ����ɂ���A�Ȃ��Ȃ��o�Ȃ��B

�@�ߋ��ɂ����ŋH�Y�z�������Ƃ�����F�l�ƘA�ꗧ���āA�C�쐅�n��K�ꂽ���A���͐̂ł͂Ȃ��B�Y�n�̎���܂�ňႢ����ɏł肪���߂ɂ����B

�@�����������ŁA����n���̐ΏE���̐l�ƁA�͂Ȃꂽ�ꏊ�œ�x������R�B����Řb�����ނ����A���ǂ��͂ƂĂ������Ȃ̂Ő𑗂��Ă����Ƃ����B���炭���ē͂����̂ЂƂ����ꂾ�B�摜�̃x�j�g�ł͂��̋C�i�����Y����������\���ł����Ǝv���B�ނƂ̂��ꂩ��̉������Ȃ���������̂Ǝv���Ă���B���̂̂����s�������A���͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�悭�킩��Ȃ��B

�@��摜�̓J�b�g���Ă���킯�ł͂Ȃ����A����ł����M�ȋP���̃x�j�g�̍��𑜓x�摜���i�摜�͐ΗF�̎�ɂȂ邪�A������Ƌ����j�B�����܂ł��ƃT�t�@�C�A��艿�l������Ƃ��ꂽ�̂����Ȃ�����B�@��摜���}�E�X�N���j�b�N�����Ƃ�y ��amera�ł̃x�j�g�̏W���ɂȂ�B������܂��A���݊�������i�������A���̓�����A���T�C�Y�͏������B�g��摜�ɂ��Ă���̂ō��o���Ȃ��悤�Ɂj�B�@����ɂ����Ό����`����������̂͂��̂��������ꕔ�����������B

�@�����A��摜�ɂ������ɂ݂���F�i�����j�̂������z���́A�x�ɂ悭�Ȃ��z���Ƃ��Ēm�����y���[�x�b�N�M���낤�B���ɕ��ʂɑ��݂��Ă��鎞�͉��ɂȂ��Ă��邪�ꕔ�͑@�ہ`�j��ɂȂ邱�Ƃ�����B���ꂪ��������Ē��ɕ����Čċz�ŊD�ɓ���Ƃ悭�Ȃ��Ƃ����A�X�x�X�g�̒��Ԃ��B���̂��Ƃ���q2��-15�̂悤�ɁA�C��̌Z��i1�j�`�i4�j�ɂ͍̏W����N���[�j���O���ɋC��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ邱�Ƃ�������Ȃ��B

�@���摜�͎Q�l�̂��߂̒ʏ탌�x���̃x�j�g�B�ŋ߂͂�����܂ޓƓ��ȕ�₳��������̂���������ł���i���ۂɍ���ł��j�B�����������Ă��ڂɌ�����x�j�g���̂��̂����Ȃ��A�����͒Z�g���O���ŏƎ˂���Ƃ��A���̑��݂��m�F�ł���悤�ȃT�C�Y�B

�@�E�E�E�Ȃ̂����A���Ԃ̖��邳�ł͑O�q�̒Z�g�����C�g�i�~�l�����C�g���j�͕����Ă��܂��̂Ŗw�ǂ͎����A���Ă̊ώ@�̂ق����K���Ă���B���̂����~�l�����C�g�͎�舵���ɂ��C�������i�ł���B�~�l�����C�g������Ŗ��ɗ��͍̂B���̒��Ƃ��A���v�O��̊��łȂ��ƈЗ͔����ł��Ȃ��B�@cg,c |

Benitoite �V����������s�C�� �敟2����

���@�敟7�����@�摜����̂ق��ɂ͕Зؒ��x�̂��

������ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@12���i���j���@�@�@�@�@�R�v�����ǂ��߂�����

�@�b���M�z�R�̑�����<Marialite>���L���ł���i���摜�j�B�����ł͌J��Ԃ����M���̉e���Ȃǂɂ���ĕω������ƌ�����傫�Ȓ����A�R���߂��̐�[�����ɍ̂�Ă����i���͎c���Ă��邩�H�j�B�����ł̎Y�o�n�͏��Ȃ��h�肳�͂Ȃ����A�C�O�̈ꕔ�ɂ͗ǎ��Ȃ��̂��Y���A����ɂ�⍂���d�x�������Ĕ���ɉ��H�����ꂽ���Ƃ�����B

�@��摜�̕W�{�́A���n��Ȃ̂���������̂ق��������͂悢�B���ƂȂ����Ɏ��������ƕ������ł���c�ɏ���̓����������������˂�ꂽ�悤�Ȍ`�����邱�Ƃ��ł�������B��������i�B���������낳������B�����ɂ���Ă͎Ε����n�Ƃ�����݂����B��������X�J�����������ł���Ԋ��F�̐Ξ��U�����Ă����B�@

�@���̉摜������ł�����̏ꏊ�͂ǂ���݂Ă��ŏ�����_�ꉻ���Ă����B�w���18cm���z���Ĕ��͂�����i�����R���߂��B�����̑����͂ǂ���_�ꉻ���Ă����悤���j�B�܂��A���ӂɂ͑�ʂ̕�����������B���̒�����͂��Ȃ蓧�����̂�����̂��������B

�@�����������Ƃ�����b���M�z�R�͐ΊD��R���̃X�J�����z�����D���Ȃ̂ŁA�D���ł͂Ȃ��̂��Ǝv�������A�����̒���Na�̑��Ȃ̂��������B����܂łȂ璌�Ƃ���悩�����������������ɂȂ��Ă��܂����i��X�f�l�͂���ƍ���j�B

�@���̍b���M�z�R�i���z�R�j�͋��̍z�R�������悤�����A�e�B���t�߂ɂ͂��̕З͂قƂ�ǂȂ�[�̏W�͂ł������ǁi�O�q�j]�B����Ƃ����Ɍ��炸�B���܂ł̃A�v���[�`����ςȏ��Ȃ̂ŁA�̂͂ǂ̂悤�ȍ̌@�`�ԁE��Ԃ������̂��낤�B

�@���͎Ⴂ����ΗF��5�����R���t�߂̍B�����Ŗ�������������Ƃ����邪�A�Q�܁A�g�������������Ă��������Ă낭�ɖ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����肩�A�т��|���|���ƂȂ��Ă낭�ɂ��ׂ��Ȃ������B

�@���������ӂ��Ƃɖ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��R���߂��̍z�Y�n�ł͂��������̂̐l�����͂ǂ�����ĉ߂������̂��B�̂̐l��B�����Ă��������B�@c-i,i

|

Marialite�@�썲�v�S��㑺 ���@�@�@��摜���E7����

�@��㑺�b���M�z�R�@�@���摜�@�㉺18cm

�@ �@ |

�@13���C�@�C��̌Z��i2�j

�@�C����R�J�i�R���̍z�R������j�Ŕ������ꂽ�C��<Oumilite>���A'70�N��ɒn���������ɔ������ꂽ���X�̒������z���i�����[�R�X�t�F���A�X�g�����`�E���ӊD���j�̂����A�z�ސ�i��q�j�ƂƂ��Ɍ�ɐV�z���ɂȂ���̂̂ЂƂ��B���̗���ɂ��܂Ɍ�����܋�y���[�x�b�N�M�Α�����̒��Ɋ܂܂��̂����A���̒��̒������z���̒��ł����Ȃ��ق��Ŏ��O�Ɖ^���Ȃ���Ό��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B

�@�W���F�`�W�����F�����A�F�������Ȃ�Ɩ��F�ɋ߂��Ȃ�̂Ŏ����`��̑��̍z���Ɩ������Ƃ�����B�P�Ώ��n�ɑ����A�ア��������̂���@�ۏ�`�j��ŎY�����ꂪ��E���ˏ�ɂȂ�₷���B���w���͒P���ł͂Ȃ�����G�c�Ɍ���ƃx�j�g��Ba,Ti�̑����Sr,Ti�Ƃ������Ƃ��낤���B���Ƃ���S�����܂ޏꏊ�̕��z���̂͏��Ȃ����̂����A�C��A����여��͂��̂悤�ȂƂ���ł�����B

�@��摜�͐C�̒��ł��A�Ȃ��Ȃ����邱�Ƃ̂Ȃ��j��̌����ł���B�j���c������ˏ�ɔ�яo���Ă���i�摜���}�E�X�|�C���g����Ε�₲�Ɓj�B���������̂�����Ƃ������Ƃ́A����̐C������̂�������Ȃ��B���̂Ƃ��둼�̍��ł̎Y�o�͂Ȃ������ŕ���Ȃ��̈�i���B����͐ΗF�̂��킭�̓�Ԗڂ̐ł��邪�A�ނɂ����Ȃ��^�C�v�̃N���[���F������̂��������B

�@���摜�͒ʏ�̎Y�o���x���̐C�ɂȂ�B�C���[�W�̂��߂̉摜�Ȃ̂ōׂ����\�����킩��ɂ������A���X�A���E�ɑ���@�ۏ�\����������B���ۂ͂�������

�F�̃o���G�[�V����������B

�i�V������������s���A�V�z������{�V�Y�z���̔����������Ă���H�L�ȏꏊ�ł���Bcm,a |

Oumilite�@�|�C���g���V����������s�C��

|

�@�@14 �����H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�É����F�v�{�z�R���~���E�o����<Alunite>�ł���B�O�����n�A�������ĂȂ����̂͂��̂��̂�����ɂ������A�������ǂ���Β�H�ɂ͘Z�p����̔��F�A�H�ɂ̓s���N�F�̌����W���̂�������i�摜�̌����͉���̂��ߊ��F�j�B

�@�~���E�o���͐��ɗn���Ȃ����A�ʏ̃~���E�o���͐��ɗn���₷���̂͐��F�A�Е��A�H�i�Y���ɗp�����Ă����B���͂ǂ��������܂Ƃ��ɂ��������Ȃǂɂ��p�����Ă�悤���B�~���E�o������Ƃ������̂�����B

�@���w������������Ă������͈Ⴄ���̂Ȃ̂ŁA�Ⴆ�Η��_�͊m���ɕ|�������_���i���_�����j�ł̓~���E�o���̂悤�ɐH�i�����ƂɎg������̂�����A���玀�ʂ��̂������B�摜�̖��H�͂�������i�̖��H�Ƃ͉��w�����Ⴄ���A��O�ł�������͐��ɗn���Ȃ��B

�@���̍z�����ꕔ��Na��,K�̃X�y�[�X�����邪�A�F�v�{�z�R�ł�Na��̂̃\�[�_���H���B�����ł͂��̖��H���̂��Ă����炵�����A�{�݂̐Ղ͌����Ȃ����͂�����Ƃ����Y��������Ɍ����Ȃ��������A�L�����v�ꉜ�̏��쉈���ɂ��̖��H���_�X�ƌ���ꂽ�B���M������p���Ăł�����̂Ō����Ƃ��Ă��ʕ{�̖��H����͗L���B���ɂ͖k�C�����M�s��������t�߁A���쌧�z�K�S�R�A���Ɍ��Ȍ��z�R���L���̂悤�Be

�@ |

Alunite �É������ΌS���ɓ����@�@1.5���� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@15���z�ސ���Ɓ@�C��̌Z��i3�j

�@ �z�ސ�i�X�g�����`�I�Ε��W���A�L���j<Strontio-orthojoaquinite>���C����R�J�Ŕ���������{�Ŕ��\���ꂽ�V�z�����B�����A���ۓI�\���葱���͂Ȃ���ĂȂ������悤�ŁA���̌�T���x�j�g�̍z�R�Ŕ������ꂽ�V�z�����X�g�����`�I-�z�A�L����)�ƃo���I�Ε��z�A�L���i�W���A�L���j�̖��̂ɂȂ����B�֘A���ēz�ސ�i��摜�j�̓X�g�����`�I-�Ε��z�A�L����.�Ə��F���ꂽ�B�܂�́A���{�l���������͂����z�ސ�Ƃ������A�Ō�̖����̓A�����J�l�Ɍ��܂����Ƃ������ƁB

�@�z�ސ�͐C��ł��܂ɂ݂�܋�y���[�x�b�N�M�Α�����̒��ɂ���A������Ύ��`�������������邱�Ƃ����邪�A�ʏ�͋������Ă��Ί��̉��F�̔햌�Ƃ��Ă܂��ꕔ�͌������Ƃ��ĎY����P�[�X���w�ǁB�����ɂȂ�ƁA�W���F�`�����F�n���ŃK���X�Ȃ�����������B��ׂ�̑�`�A�܂��͂��ꂪ�����ɂȂ����`�ŏ�������邱�Ƃ�����B�@�z�ސ�̉��w���͒��ł����G�ł��背�A�A�[�X���܂ތX���ɂ���B�摜�͂����̓�����������z�ސ���B

�@�܂��A�F�����Ō��܂���̂ł͂Ȃ��낤���A�F�n���̂��̂͂����ނ˒P�z�A�L���ɑ���������̂Ƃ���Ă���B���ׂ���T���x�j�g�͉̂��`�Όn���ŕ��L���B

�@���摜�͌����̌`�͂͂����肵�Ȃ����A���̃X�g�����`�I�z�A�L���i�P�j�Ƃ̂��Ƃ��B���̍z���������Ɠ��{�ƃT���x�j�g�͌��\�������̂��Y�o���Ă����Ƃ������Ɓi�T���x�j�g�ƕ��̗l�q�͈Ⴄ���ǁj�B

�@���̉摜���}�E�X�|�C���g����ƁA�z�ސ�̒ʏ�̎Y�o��Ԃɋ߂����̂ɂȂ�B������܂ޕ�⎩�̂Ȃ��Ȃ����Ȃ����A������̉��F���C��̋H�Y�z���̒��ł͂����Ƃ��������₷���ق��ł���B�����������Ƃ��Č�����Ԃł̎Y�o�ɂȂ�ƕS�Ɉ���邩�Ȃ������炢�ŁA�������߂���Ƒ��̐C���Y�z���̌����Ȃ݂Ƀ��A�Ƃ�����B

�@�Ȃ��A�b��ɂȂ��Ă͂��Ȃ���������������Ă��ă��[�x�b�N�M�̔��ב@�ۏ������Ȃ�A���ꂩ��͂��̕��o���z�����܂Ȃ��悤�ɒ��ӂ����ق��������͂����B�x�����U������z�����Ƃ����Bcc,f

|

��@Strontio-orthojoaquinite�i�z�ސ�j

�V����������s�C��

��Strontiojoaquinite �|�C���g�疌�z�ސ��

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@16���ؓS�z�E�j�S�z�@�@�@�@�@�������̈Ⴂ���傫������

�@���Ƃ��ƒn���������� ���S�z�Ƃ����p����g��Ȃ��Ȃ��āA�����Ȃ��̂͐j�S�z�ƗؓS�z�Ƃ������ƂɂȂ����B������Ȋw���͂̐��x������Ă���̉���̗]�g���낤���B�߂�ǂ��B

�@���w���͗ؓS�z<Lepidoclocite>���j�S�z��FeO(OH)����ɋ��ɎΕ����n�Ȃ̂ŁA�����Ⴆ�āA��Ō�������ƉE����x�̈Ⴂ���B����ɂg�Q�n����������`��Fe(OH)3�ł���͐��_���S�i�V�j�Ƃ����h���b�Ƃ����S���т�������̂��̂��B�j�S�z�̗R�����j��Ƃ������Ƃ����A�����Ȍ`�̂͏��Ȃ��B�ؓS�z�̂��낱��������Ǝ�����Ȃ��B�Ȃ̂Ŋ��p�I�Ɋ��S�z���g�����ق�������Ȃ̂ł�?�@�����ł́A�T�^�I�Ȃ��̂���������Ȃ��Y�n�̂��̂������ĉ摜�ɂ��Ă����B

�@�܂����̐i���C���{�[�X�g�[���j�Ȃ���̂͗ؓS�z�Ƃ���邪�i��摜�j�A����ł��j�S�z�Ƃ̐��m�ȋ�ʂ͂w����܂ɂ��Ƃ��B�����������Ă��邪�ɂ͌����Ȃ��B���̐F�͕��ɑw��ɏd�Ȃ锖���ł̌��̊��Ƃ����B

�@���摜�͌������͈Ⴄ���̂́A������j�S�z�Ƃ���鍂�t���m�ł���i�s�����͑������j�B���m�����t���ɂ͍��ł������n�Ȃǂ�����Ό�����̂ł͂Ȃ����B���������̂ł͂Ȃ��̂Ō��\�Y�n�͂��肻�����B�悭�悭����Β��S���Ɍ����J���Ă��ĐA���̍��̎���ŕ��ˏ�ɐ����������Ƃ��B�Y�n�ɂ���Ă͂Ђ傤����A�Ƃ�����A�ڂȂlj��摜�̂悤�ɖ��Ɍ��I�Ȍ`���������t���m������A�������������̂͂��������Ȑl�C�҂ɂȂ�B�����_�̌`�ɂ��������邱�Ƃ�����Ƃ����]���i�\�o�����A���R�E�E�j�Ƌ��Ɍl�I�ɂ�����Ȃ��̂��D���ł���B

�@���摜��������}�E�X�|�C���g�����Ɛ�قǂ̎��������Ԑz�R�Y�̐j�S�z<Goethite>�ł���B������̂ق��͍��������邢�͂��̏W���̂̂��̂ŁA�������̂ł����ɑ傫���Ƃ���͐̌��Ԃɓ��肫��Ȃ��Ƃ݂��f�ʂɂȂ��Ă��āA�����͐Ԋ��F�ƂȂ�A����͐j���̏W���̂̂悤�ɂ������邪��������悤�Ŕ�Ƃ����Ȃ����Ȃ��B����Ȃ炻�̂܂�ܐj�S�z�Ȃ̂��Be,i |

�����������B�s�m�����@Lepidoclocite

����Goethite�F���m���L���s���t

�A�� �m���S���l���@�|�C���g�͐Ԑz�R

|

�@�@�@�@�@�@17�������[�R�X�t�F�����@�C��̌Z��i�S�j

�@�摜�̃����[�R�X�t�F����<Leucosphnite>�̔����ɂ͉^���I�ȏo�������B������A�ΗF���C����R�J�ɓ�������i�㗬�̏W�֎~��悠��j��ɗ]��T�C�Y�̕������o�����B���̂܂܂ɂ��Ă�������䕗�̑�J�ŗ�����s���s���ɁB���ꂪ��X�ɂȂ���1.5km�قlj����ōēx������������Ƃ������R�B����͐_�l�����ꂽ���Ɗ����i���̖��A�F�X�Ȗ��͂���z�������o�������̍Ō�̈�i������B�T�C�Y��1�p�O��ɂ��Ȃ�B

�@�����[�R�X�t�F����Sr���܂܂��ANa,Ba,Ti���܂���P�C�_���z���ŁA�W�F�i����͏�������Ζ��F���낤�j���`�j���C���ɕ��s�ȏ���������Ƃ������B���F�ɋ߂��ꍇ�́A���E�x���������肪���Ă��邩������Ȃ��B��₪������̂��W�F��������������ꂾ���Ń����E�R�X�t�F�����B���Ȃ݂ɏ�炷��A�C��̃��A�z���Q�̒��ł͂��ꂪ�ł����Ȃ��A�ΗF�̂��C�ɓ���ƂȂ��Ă���B���݂́A�C��Ŋ܋�y���[�x�b�N�M�Α�����i���\�����I�j��V���Ɍ����邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă���̂ŁA����T�^�I�Ȍ����������邱�Ƃ͂��₷���Ȃ����낤�B

�@������s���ӂ���́A���̂ق��ɂ��q�X�C�⍂���ϐ��₩�琔�X�̒������V�z���i�@�ؐA������A�����E�E�E�j��V�Y�z���i�P�t�A�X�g�����`�E���ӊD�A�E�E�E�j���o�Ă��āA���Ȃ���V�����͐V�������Ƃ�������ꏊ�ŁA�܂��܂��V���������肻�����Bcc

|

Leucosphnite�@�V����������s�C��

�������@���a1.0�����@ ����@����2����

�}�E�X�|�C���g�Ŋg��摜����

|

�@�@�@ 18�������V�[�z�@��_���}���K����(2)

�@�����R�z�R�̃����V�[�z<Rancieite>�ł���B��_���}���K���n���̍z���Ȃ̂ɎY�n�͐��E�ł����Ȃ��Ƃ������A���͒������Ƃ����ׂ����B���̂���������̂��낤�B���{�ł̑�\�I�Ȃ��̂͐É������B�����V�[�z�́A����ʼnΉ���̐Ԃ��z�����Ƃ����i�Â��{�ɂ������j�B����͐̂̃Y�����V�N�Ȃ���̂��Ƃł͂Ȃ����B���݂̊C�O���܂߂Ẵl�b�g��̉摜�ɐԂ��ȂƂ�����̂͌����Ȃ������B

�@����ł��Ȃ��Ȃ�������Ȃ����̂́A�F�l���̎悵���̂Ō����Ă��炤���u�ǂ��H����H�v��ԁB����ł��q���g�Ɏ��̂������̂͏����Ԃ��ۂ����������́i�C������������������Ȃ��j�������B��Ƃ��낪�ŋ߉��߂Č���Ƃ��ꂪ�悭����Ȃ��B�����Ő[���l���������Ɏ_�ŃG�X�e���Ă��Ə����B�����ƂȂ����B

�@�_�����Ƃŏ����Ȑ�����Ɋ��荞��ŁA�����A�ЂƂ������[�y�T�C�Y�̃����V�[�z���c�����̂ŁA���X���������Ɉ�e�H���B�e�����i��摜�j�B�����āA���̏����ȃ����V�[�z��ڂɂ��Ă���ƁA�Ȃ�ق�"�Ή�����Ȃ����Ƃ�����"�Ƃ����̂͂��̂悤�Ȏp�̂��Ƃ��ƌ�����B�ŁA���ʂȂ�A���~�z�C���������Ⴍ����ɂ����悤�ȁi�t�Џ�̂������j�̂����ʁB

�@�����Ɍ���̂̓A���~�z�C�����ׂ����ăq���q����K���ɏW�߂��i�t�Џ�j�悤�Ȃ��̂ŁA�f�ʂ��ԓ��F�Ɍ�����̂͂Ȃ��킯�ł��Ȃ��B���ۂ͋┒�̋��������悵�Ă��邩�A�����͎_�����č������̂����|�I�B�������̓��͌��ꂪ�܂�̓�����ɖX�����������A�����ĖړI�z���͂قƂ�ǂ����Â��K�}�̒��Ƃ��������ŁA�w�Ǎ��ɂ��������Ȃ������Ƃ����̂�����B�Ƃ��͂��Ȃ�n���Ȃ��̂ŁA�����ւ��ނقǏ_�炩�������ɕ����т����Ȃ��̂��i

�����Ȃ̂Ŕ�d��1�ȏ�ł��A�`��ɂ���āA�\�ʒ��͂���p�j�B

�@�����@���邽�ߍĖK�B�̑�����_���}���K���ʼn��ꂽ��E���A�����A�����z�������A��B����̂��Ή���Ƃ����̂��������i���摜�j�B�R����v�����̂ŁA����Ȃ��̂��낤���B�@�z��Mn�Q�{Mn�S�{�̍��݂���_�����ł���s����B����ɕ\�ʂ��獕����ł䂭�B�C�O�̃����V�[�z�ɂ��Ă��摜�Ƃ��قǕς�Ȃ��B����̓�_���}���K���n���ɕς��Ă䂭�̂��낤�B�i����ŒE�_�f�܂ƂƂ��ɕ������Ă��邪�A���炵���܂܂Ɣ�r����ƁA���̕ۑ��͕ω��������Ԗh���̂��킩�����B�������A����قǂ̉��l������̂��͒m��Ȃ��j�Be,e�c�Ƃ������ƂŁA�E�_�f�܂ƂƂ��ɕ������Ă���B

|

Rancieite�@�É������c�s�����R��摜��

�z���@���a1.5�����O��@���摜�̃K�}1.8����

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 19 ���x�C���h�����@�@�@���O�~

�@���R���A����z�R�̃x�C���h����<Bayldonite>�ł���B�|�s�����[�ł͂Ȃ����߂��莝���̎s�̂̐}�ӂ̂ǂ���f�ڂ���Ă��Ȃ������BPb,Cu�̐��_����܂���_���ŁA�����o�邩������Ȃ����͂R�ӏ����x�Ə��Ȃ��B���肻�������ő��ɂȂ��������̂��̂��B�قƂ�ǂ͔疌��A�����̒n�ߗނ̂悤�ȐF�̗ŏ�Ԃɂ���Ă͂��Ȃ���������A��O�ɔ�����Ă������̂́A���a��������ꂽ�̂�������R�P�̂悤�ȐF����B�܂��ʂ������̂�����オ���ď����ȂԂǂ���W���̂ɂ��Ȃ邪�A����̖؉Y�z�R�Y�̂��̂����[�y�Ŋώ@��������ɔ����Ǝv�����炢�̔��ׂŐj��̌����̏W���̂������B���ʂł͌����͌����Ȃ����A�P�Ώ��n�ɏ������Ă���̂ŁA���ׂȌ����ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B

�@�ΗF�Ƃ̏���z�R�����ł͂��̃x�C���h�����ڋʕi���Ƃ������Ƃ��������A�u���[�H����H�v�Ǝv�킸���ɂ����قǂ̃R�P�̂悤�Ȓn���ȍz���������Ƃ����L�����c���Ă���B���ꂩ����@��𑨂��čs�����̂����ڂ�����Ă�����̂ŁA��摜�̂悤�ȐV�N�ȃR�P�i����^���Ȃ��Ă��͂�Ȃ��i�j�邱�Ƃ��ł����B����������͂��Ȃ�̗Ǖi�Œʏ�i�ł͂Ȃ��B���̌�啪���̖؉Y�z�R�ω��ꋌ�B��K�ꂽ�ۂɂ́A���ꂪ������Ȃ����������̂��i�m��Ȃ���Ύ�Ɏ��Ȃ������j�B

�@�Ƃ���ł����Ԃ�̂��ɂȂ��āA����z�R��������x�K�₵���ΗF���A�u�ꏏ�ɍs�����Ƃ��͂܂��ǂ��������ǁA�ʐl�ƖK�₵������ł͂����v�킵���Ȃ��Y�n�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����B�@�����ł��A���Ƃ��Ə��Ȃ���������u�^�Ɖ��ƃ^�C�~���O�v�B

�@�̂��ɂȂ��Ĉꕔ�̕W�{�Ŗڗ����̂��������̂Łi���摜�j�A����ł͌����炵�����̂������邩���B�Ƃ������Ƃł���̊g��B�e�����݂�B�召�̖_��̍z�������肻����悤�ɒ���t�����x�C���h���H���낤�Ƒz�����Ă������A���̌�����g�債�Ă݂�ΉE�ʐ^�̂��Ԃ��ԁi�Ԃǂ���j�Ɍ����邻�̂��ׂĂ̓x�C���h���̔��ׂȌ����̏W���̂���Ȃ�Ƃ������Ƃ��킩�����B�������̂��Be |

Bayldonite�@���R�������s���H�� �敝�@�P�D�Wcms���}�͊g��

|

�@�@�@�@�@�@20 ������(�Q)�@�@�����̃^�C�v

�@����HP�ł�1�y�[�W�̐���(�P)�͏����������Ɍ��ĂĂ�������B������͑傫�ȗ��������̏Љ�B

�@��[���̐���<Quartz>�B�Ƃ��ɒ���R�ւ̕W���̍����Ƃ���ɂ͑傫�Ȕ������i�����͕s�����j������ꂽ�B�b���M�z�R�ł͑��ɗ��ۂ������B�召�̓��{���o���ł��m���Ă���B��摜�͑̂̓���قǂ̑傫�ȃK�}�̒��ɂ����ۂ���肱��Őԓy�ɂ܂݂�č̏W�����Ƃ��̂ЂƂB�K�}���[�U����S�y�`�ԓy���t�������̂͐����������ōς܂��Ă���B���̂悤�ȗ����̐����́A�S�y�̏[�U���ꂽ�K�}����Y�o���₷���B��i�����j�����Ɍq�����Ă��Ȃ����炾�B

�@�ӂ��Ƃ���̍��x�����傫�ȍz�R�͑��ɂ����邪�A����ȍB��������ƗN���オ��^�₪����B�Ƃ��ɍ̍z�v����B�A�̌@����܂ł̂������x�����ʋ��Ă��̂��낤���i�ǂ̌���t�߂ł������̐Ղ���Ȃ��ȂƁE�E�E�O�ɂ��q�ׂĂ����j�B�Ⴆ�܂Ƃ��ȍ����̂Ȃ��J�������A�z��S���Ř[�܂ō~�낵���̂��낤���H�B�������ߔN�̃P�[�u��������O�̂��Ƃ��B���ɂ��z�R�̃Y�������ĉ����@���Ă��̂��Ǝv�����炢�s�т̃Y������L���鎞�i�܂����͒��ׂ�ςނ����j�B

�@���̉摜�͊����̒��Ð�s�̃y�O�}�^�C�g���̍������̑傫�Ȃ�ł���������̂��́B��̉摜������ׂĂ݂�Δ������ł��������ł��E�̂ق��֊ɂ₩�Ȑ�ׂ�ɂȂ��Ă���B����������Ƃ����č��E�Ώ̂ɐ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��Î����Ă���B

�@�������Ƃ����A�܂����b�ߌS�i�����Ð�s�j�ō̐Ώꂪ�ҍs���Ă�������B�͂������g���č~���قǂ̑�K�}�̐Ղ����肻������o�������������Ă���������Ƃ�����ʐ^�i�̂̂��Ƃł��肻��̓X���C�h�ɂ��Ă���j�ɎB�点�Ē������B�@����͖w�nj����̂Ȃ�60cm�T�C�Y�̑啨�ł������B�e�ɓY���悤�ɂ������̂����̉摜��菭���傫��������20�����T�C�Y�̍��������������A���ꂪ��������̂悤�Ɍ������̂��L���ɏĂ����Ă���B���̉摜�̕W�{�ł����\�ȃT�C�Y�����A��ɂ͏オ������̂��Ɗ��S�����B

�@�ΗF���b�ߎY�̉��������薁���ŃJ�b�g���ċM�ɂ������Ă��ꂽ�B�A�}�`���A�Ȃ̂ɂȂ�ƌ�����p���Bo,ac,e�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

Quartz �@���쌧�썲�v�S��㑺��[��

20.5�����@

������s����@

16.5����

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@21���Η����@�@�@�@�@���i�F�₫������

�@�Η���<Epidote>�͑���z���Ƃ��Ă��낢��Ȋ�Ɍ�����B(Ca Al Fe)�̃P�C�_���ł���AFe��Al�̂��̂��ΊD���Ƃ������ƂɂȂ�B�@�����ł̗Η��͐̂���m���Ă��钷�쌧���Α��̕ώ����R�⒆�̂₫�������s�b�N�����B

�@���Α��ł͕ώ��������R��i���������������܂ł悭�킩��Ȃ��j���̏��X�ɑ傫�ȃV�~�Ƃ��햌�̂悤�Ȍ`�ł̗Η���������A���̒��ŁA�܂�ɂ��ꂪ������i�m�W���[����j�ɂȂ������̂�����A���������Ə����ȗΗ��������ɑ������Ă�����̂�����B���ꂪ�n���ł͂₫�����Ə̂��Đe���܂�Ă����B�₫�����Ƃ�����قǖ^�����Ă���`�̂��̂ɂȂ�ƍŋ߂͒n���̌ØV���A�u�̂͂��������ǂ˂��v�Ƃ̂������i�P�X�W�Q�N�̍��ɂ͂����������Ƃ���Ă����قǁj�B

�@�₫�����Ƃ������̂�t������������H�ׂ�����Ă��܂����̂��낤�B�����̗Η��Ƃ��Ă����ΐH�ׂ悤�Ƃ���l�����Ȃ��c���Ă������낤�ɁB

�@�Η����͂�����������A��������͔̂��������ŁB�����������Ă���̂����邪����̓~�b�N�X����Ƃł������Ă��������i��摜�j�B���Ƃ��\�����������Ƃ��Ă����g�͂��Ȃ����悭����B���������Ă��A�Ȃ����킳�킳�Ƃ����悤�Ȃ��̂������B��摜�̂悤�Ȃ��ꂢ�Ȍ�����������P�[�X�ƂȂ�Ƃ܂��ɒ��i�ɂӂ��킵���B��摜�͂����������ȃ~�b�N�X����̕����̊g��ƁA�����������łȂ�������������̂₫�����Ε����i�摜���}�E�X�|�C���g�����j�Ƃ����B

�@�ق�̍ŋ߂Ȃ��v���Ԃ�ɐΗF�ƍs�������A�T�^�I�����摜�̂悤�ȃm�W���[���͊ȒP�ɂ͌�����Ȃ��̂ł��������B�܂��ɉ^����B�m�W���[���͂�������ǂ����́h����ȂɊÂ��Ȃ�������������h���B�@�����͂��̌`���G������������Ă�����A���R�̂Ȃ����Ƃ͐l�̎v���ʂ�ł͂Ȃ����́B�@�@

�@�������A�`���i�̂₫�����Ό^�łȂ��Ă������A�Ⴆ�Ε�⒆�ɓ_�X�ƃ~�j�Η��̃K�}�Ƃ����̃q�r�ɉ����Ă̗Η��̔햌��ł��ǂ��Ƃ���A����͂���B

�@�Ƃ���ʼnߋ��ɖK�ꂽ���_���z�R�ł͑�ʂ̗Η��������������Ɍ���ꂽ���A�܂Ƃ��ɗΗ��͌������Ă��Ȃ����̂���A��茧���z�R�̂͂��Ⴍ�ɓ���T�C�Y���������ʁB

�Y��`�S��͐獷���ʁB |

Epidote�@���쌧�����S���Α� mix����^�C�v

�@�@�|�C���g�摜�͂�����������^�C�v���E6cm

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@22.�����b�Z�����@�@�I���?

�@�O�d�����x���̃��b�Z����<Messelite>�ł���B�G�I�X�t�H���i�O�q�j�ɑ�����͂����������́B���̍z���͂S�O�N�قǑO�Ɉ�錧����ŁA���{�ł̃����_���z�����܂Ƃ߂ďo�Ęb��ɂȂ������ȗ��Ƃ�������i���̃j���[�X�͒m�炸�j�B�ǂ���̍̐Ώ�ł��Z���ԎY�o���������̂悤�ŁA���ꂩ��̂�����������Ɩڂɂ��邱�Ƃ��ł����̂ŁA�ΗF�Ƒ��x�����ʂɍĊm�F�ɍs�������A�H�Y�Ƃ����G�I�X�t�H���A���b�Z���͂����w�nj����Ȃ������B��������B

�@���b�Z���͕s�����Ȕ��F�`�����F�BCa (Fe ,Mn)�̃����_���ł���A�����F�͂���Fe��Mn�͋���2+�ł������Ƃ͂����Ȃ����߂��낤���B�܂����S�z�����b�Z�������Ƃ�����A���ꂪ�T���Ƃ��̂ЂƂ̖ڈ��ł��������B�`��͐j��`�t�Џ�ł��ꂪ���ˏ�A�Z����ɔz��̂�����i���܂�K�����͂Ȃ��j���A�t�Џ�̂ق����傫���B1�������O�B�}�E�X�|�C���g�ŕʃ^�C�v�摜

�@���ɂ́A���܂��܂Ȍ`�̕H�S�z�i�����F�B����ɔZ�F�j�A��_���}���K���ŕ���ꂽ�H�}���K���z�i�s���N�F�j�A�ӊD�̗ށA���R���Ȃnj���ꂽ�Be-i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

Messelite�@�O�d���K���s���x���j��

�Z�F���͗��S�z�@�@�|�C���g�͗t�Џ�ʉ摜 |

�@�@�@23���g�����i�T�j�@�@�@�g�̒��˂�

�@�g����<Andalusite>�Ƃ������s�{�a�������L�������A������͎R�������̊ۓތÁi�Ȃ��j�z�R�̍g���ł���B�@���������ƈ���čg���ł��Ԃ��ۂ��F�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������ƁBAl�̃P�C�_�������炻�̂܂܂ł͍g���ɂ͐F�Ɋւ���C�I���͂Ȃ��͂��B�����Fe�̉e�����낤�ȁB�A�����̂͏�������邱�Ƃ�����A�������Ŗ{���̌`�ɂȂ�₷���B

�@�摜�́A�傫�������Ȃ����`������₷���A���ʂɏ���̂�����̂��������܂ł���B�܂��A�g�����ɃR�����_���������邱�Ƃ�����A���Ƃ��Β��쌧�����̃y�O�}�^�C�g���̍g���̒��ɂ��D�F�ɋ߂�����̃R�����_�����܂ނ��Ƃ������}�E�X�|�C���g�̉摜�i����͂Ȃ��j�B

�@�ϐ���̒��Ō�����ꍇ�͂��̐������ɂ���āA��G�c�Ɍ����g���i�����E�ሳ�j�����i�ቷ�E�����j�]���i����������j�ƂȂ�A�����͓����ّ��ł݂���������Ă��Ă���B�ϐ��⒆�ł͐������̕������ƂȂ���̂������̍z�����B

�g���i�U�j��4P��.�Be-i |

Andalusite�R���������S�������Q�`3mm�O��

�|�C���g���쌧���ɓߌS�V�����@3.5�`5.0���� |

�@�@�@�@24�������@�@�@�@�@�ǂꂪ�����@�H

�@�c���z�R�̉���<Sonolite>���܂ޕ��B����50�N�ȏ�O�ɔF�肳�ꂽ�V�z���A���̌�e�n�̃}���K���z�R�ŎY�o�������B�����̂͊��F�����C���������R���܂߂�Ǝ��D���F�܂ŕ�������B�w�ǂ������ǂ܂肾���A�c���z�R�͂���̓���T�C�Y�̎Y�o�Œm���Ă���Ƃ̂��ƁB���摜�ł͌������m�F�ł��邪�A�{�摜�ɂ���ƍČ��̒��x���Â��摜���r��A�����ʂ̔��˂������Č��Â炢�B���ق˂����B�����Ƃ����B�e���K�v���B�@�q���[���i�O�q�j��Mg��Mn�ɒu�����ꂽ�`�ŁA�F�ƕ��͋C�͎��Ă���B�������C���̃Y���ɂ͖w�nj��Ȃ��i�����͗�������֎~�ƕ������A���̒��O�ɂ̓p�C���N�X�}���K���Ί܂߂Ă����I����Ԃ������j�B

�@�����ł̍��i�ʍz�͕H�}���K���z�A�n�E�X�}���z�A���R�u�X�z�A�e�t���A�M�}���K���z������ōz�Ƃ��ĉ^�яo����Ă��邪������Ɋ܂܂��̂��B����̖���ΞɐF�A�`�����Ă���B�悭�����i�ʂ̐Ήp��o���P�ɂ͒��ڐڂ��Ă͎Y�o���Ȃ��Ƃ����B

�@�A���K�j�[�Ƃ�Mn�̍\�����킸���Ⴄ�����ŐF�����F�`���F�Ȃ̂ʼn��Ɏ��Ă���B�o�����Ƃ����͕̂H�}���K���z�Ƀ��R�u�X�z������������̂́A�������������낤�Ȃ̂Ńt�F���C�g���i���ʂ̎��j�𗘗p�����������I�ɂ͎����S�z������̂ł�₱�����B�����ō����ۂ����Ƃ��낪�ω�����悤�ł���A���R�u�X�z���̓p�C���N���A�C�g���������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�͒��F�ۂ��ς��Ă䂭�͂��B

�@���Ȃ݂ɃA���K�j�[�̂ق��͕H�}���K���z�Ƀn�E�X�}���z�iMn�̎_�����j�Ƃ����^�C�v�ɓ��邱�Ƃ������Ƃ̂��Ƃ��B��

|

Sonolite�@���m���k�݊y�S�݊y�������@

���F�̂Ƃ����@�@�|�C���g�摜�́@���

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@25���H�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����H

�@�H���́A������`�i���R��j����ڂ⏬���ȏ����Ɍ�����B�ƂȂ�Ƃ�◠���{���ɑ������B���̒��ł͌��\���z�͈͂��L�����̂ɂȂ��Ă���B�����炨�悻�����{���ɑ������낤�B�Ƃ肠�����͂�������l�Ɍ����邪�O�����n�ɑ����A�����䂪�H�ʑ̂Ƃ����̂��߂��B��摜�͉ԛ���y�O�}�^�C�g���ŁA���̕��Ɠ������W���F�ɐF�Â��Ă���̂��悭����B�ʏ�����摜�̂悤�ɎY�o������̂��B

�@���͌������ƂȂ������l�Ȍ����n�̕���݂����ɘZ�p��ɂ��Ȃ邱�Ƃ�����Ƃ����B���̒��ł͐����₷���܂����̒��ł͑傫�����Ƃ������Ă킩��₷���B

|

Chabazite�@�����Ð�s�g��@�ԛ���y�O�}�^�C�g����

�@�R���������@9����

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@26�������z�@�@�@�@�@�@�ω�����

�@���܂ōz�R�Ŕ����z<Bornite>�����x���̎悵�����̂́A���݂̕W�{�̓��^���b�N�u���[�ɕω����Ă���B���ꂢ�ȕϐF�ł���A����͂���ł����̂����A�����Ȃ�ƐV�N�Ȕ����z�����B���o�w�����������͂̓`�����X���߂����Ă��Ȃ��B�悤�₭�����ȍz�R�Ŕ����z�����������A�J�����̎������킹�Ȃ��B����Œ��łƂ肠�������b�J�[���w�����ēh�邪�A�F�ς��z�̕��������ς邱�ƂɂȂ肱�̎��_�ł���������߃��[�h�B

�@����ŕ\�ʕی�������z���́A���̌���B�鎖�ɕύX�����B�����Ĉ�T�Ԃقǂ����Ă����B�e�������̂��E�̉摜�ł���B����͌��\�ŏ��̃C���[�W��ۂ��ē��ԐF�ɋ߂��悤�ȋC������i�ΗF����ǂ����ς邼�Ƃ���ꂽ�ˁj�B

�@���̔����z���ŏ����炵�炭���u���Ă��������̂��摜���}�E�X�|�C���g�����Ƃł�B���Ɍ������z�R�̔����z�Ȃ̂Ō����ɔ�r���Ă���킯�ł͂Ȃ����⎇�n���̌��̊����̃��^���b�N�J���[�͋��ʂ��B����������ċA���Ă���ƕω����n�܂��Ă����B�܂��́A���F���ۂ��ς��Ƃ��낪�ڗ����n�߂�B

�@�Ȃ��A�����z�����F�ɎK�т�P�[�X������B�����\�ʂ��J�b�^�[�i�C�t�������ō���Ă��Ɣ����z�̕��͉摜�̂悤�Ȗ{���̈Â����F���F�߂���͂��B

�@�����z�̒��̓��̔䗦�͑傫���̂ō��i�ʍz�ɂȂ�B�������A���{�̂͂��ׂĎY�ʂ����Ȃ��̂ł���قǂł��Bc

|

Bornite�@�敝1.5�����@

�|�C���g�摜�@���Ɍ��剮���@���E6.5���� |

27���L���}���W�F���@�@�@�@�@���ׂƂ͂�����������

�@Cumengeite�̂ق�Cumengite�Ƃ����Ԃ������,���ꂪ�L���}���W�F�ƂȂ�H�悤���B�ΗF�̂������ŋ��{�ł̐V�Y�z���Ƃ��Ă��낤���č̎�ł������A���܂ő҂��Ă����{�Y�̓l�b�g�ɃA�b�v����Ȃ��̂Ŏ��Ƌ@�ނ̔\�͂��Ă���s���ȉ摜���A�b�v�����B�E�E�E�����č��A�V�����摜�ɓ���ւ��邱�Ƃ��ł����B

�@���̃L���}���W�F�͂��Ƃ��Ɣ��ׂȃT�C�Y�Ɣ��\����Ă��邪�A���Ȃ݂ɔ����ł��P�����ȉ��������ŁB����ȉ������ׂƂ������Ƃ��낤���B���̍z���̃T�C�Y��20�~�N�������x�����Ĕ��ʑ̂ɂȂ�̂������ŁB20�~�N�����Ƃ�����0.02mm�Ƃ������ƂɂȂ�B����ȍz���̎B�e�͖}�l�̎�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��B

�@���ɂ͉��Ƃ�����������̂͂킩���Ă����̂ŁA�ʐ^��ł�����I���Ɉ˗����čĎB�e�B�L���}���W�F�̔��ʑ̂̃u���[�̓�����������Ȃ�̂��悭�킩��悤�ɂȂ����B����ł��������ɂQ�O�~�N�����͂����B���̉摜�̂قƂ�ǂ��L���}���W�F�Ƃ݂���B

�@�������摜���}�E�X���|�C���g�����20�~���[�y�Ŋg�債�Ă݂����x�́i�ȑO�́j�g�厞�̏�ԂɂȂ�B�햌��ɂ͌����邪�A�Ƃ���ǂ�����̔��˂��Ƃ炦���i�O�p�`�́j�L���L���ʂ������邩������Ȃ��B

�@���Ɍ����T�C�Y���P�`2mm�ȏ゠��L���}���W�F�͖ڂ�D�����̂��ꂢ�Ȍ����̃I���p���[�h�łق����Ȃ邱�ƊԈႢ�Ȃ��B�Ȃ��A���̎Y�n�͔��\���ꂽ���̎Y�n�͕����Ă���A���N�̐ΗF���������Č��������ʂ̏ꏊ�B�Ȃ��A���߂Č����Ă����������Ƃ��͑��̍z�����������Ă����B

�@Pb��Cu�̉���������Ȃ̂Ńn���Q�����z���̃O���[�v�����A�Ⴆ�A�^�J�}�i�O�y�[�W�Ɂj�Ƃ͋������Ă͂��Ȃ��B���n�͊C�݂ŁA�����̉e��������悤�ȏꏊ���������ق�Ƃ��ɋɁX����ꂽ�ꏊ�����Y�o���Ȃ������B�k�o�ł�����̂��A�悭���܂����������̂��Bo |

Cume��geite�@0.02�����ȏ��}�E�X�|�C���g�ʉ摜�Ƃ�

�a�̎R�������K�S���{�� |

28���K�h�������@�@�K�h�����́A��y�ތ�����

�@�O�d���l���s�s�ł̃K�h������<Gadrinite>�B���ɂ��邱�Ƃ͂����Ă����̍z���̎Y�o�͏��Ȃ��B���w�����炷��Ί�y�ށiREE�j,Fe,Be�̃P�C�_���Ƃ����\���ł���REE�̂Ƃ���ɓ���̂�Ce�Ƃ�Y�Ƃ������������B����REE�̓��A�A�[�X�̂��Ƃł��Ƃ��Ɛ������������ĒP�������ɂ������f�̃O���[�v�Ƃ��Ēm����B���ꂪ���ː����f�̏ꍇ�̓n�������肵�Č�����₷�����A�K�h�����Ύ��̂��ɂ߂����A�����̌`���̂��̂�����Ă����肷��B���̊ܗL�����������Ƃ��͌����̊O�`���������肵�Ă���B���̂悤�Ȃ��Ƃ͂����ނˎY�n���Ƃ̐������낤�B

�@�Ԗ쒬�̉���߂��̃K�h�����i��摜�j�͂��������͈͂����̎Y�o���������A�����̐ΞA���_��A�g����,����ɃG�V�L���Ȃǂ̕��ː��z���ɔ����Ăق�̏��������Y�o�����B���̂���͂����ł̃K�h�����̎Y�o������Ă��炸���i�Y�i�P�y�[�W�j�̍��łӂ�Ă����B�K���X����̂���Z�ΐF�̎��`�������d�����̒��������o�����Ƃ��͂т����肵���B�K���X�̂悤�Ƀf���P�[�g���������A���ΐ��`�̎��̉��N���[�j���O�̗v�̂ŕ\�o���邱�Ƃ��ł����B���܂ł����N���[�j���O�̃m�E�n�E�ɂ���Ė{���̎p���������f���P�[�g�ȕW�{�͂͂��ɂ����\����B

�@���摜�̌���́A�����l���s�s���̃}���h�`�J�Ƃ����Ήp����Ƃ��������y�O�}�^�C�g�̍�����}�s�ȒJ�����ɂāB�����ł��×ΐF�̌����͂��ׂĕ��ɖ��v������ԂŎY�o���A�������Ƃ��j�f�ʂł̎Y�o���قƂ�ǂ��i�}��1�����ȉ��j�B�������H�ɂ͉^�悭�ʂ̑����������������邪�A�w�ǂ����������́B

�@�����̂͊Ⴊ�����l�A����œ܂��Ă���A�������������A�Ƃ��ɂȂ���k���ɐϑw�������_�ꂪ�ق�Ƃ��ɃK�h�����Ɍ����Ă��܂��͓̂�_�B�K�h�����Ƃ͔j�f�ʂ̌��������Ⴄ�Ƃ͂킩���Ă���̂ɂ��B�×ΐF�̐F�������ڈ��ł��肨�������Ȃ�ƍ��ɂ��������Ȃ��̂�����̂��i�摜������ʂ̂���×ΐF�����A����������j�B

�@�\�z�ǂ���G�V�L���ƈ���ĕ��ː������ɂ͂��܂蔽�����Ȃ��Bg

|

�O�d���l���s�s�Ԗ쒬���̎R 2�`3����

�O�d���l���s�s���Ԗ쒬���� 8���� |

�@�@�@�@�@�@29���x�|���u�h�t�F��kana�@�@���܂��������悤��

�@���ꌧ���Îs����ɂ͊�y�ތ��f�i�q�d�d�j�������̉\���Ƃ̎w�E������悤���B�摜�̂����C���Y�̊�P��<Enstatite>�Ƃx-���u�h�t�F��<Rhabdofane-(Y)>�̑g�ݍ��킹�ł������낤�B���̃��u�h�t�F���Ƃ́A��y�ނ̃����_���ɓ�������̂̑��̂ł���B

�@���C���ɂ�������̕��z�͕��ʂɂ݂��邪���̈�p�ɂ��錺����̂���ɃX�|�b�g�I�ȕ����ɂ��������Y����炵���A�������ꂽ�Ƃ���ł͂܂����������Ȃ����A�����Ă����͂��Ȃ��Ƒ��̊�y�ތ��f��������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�܂�n�m�������̈ē����Ȃ��Ƃ���͖����������Ǝv���B

�@����ɁA�傫����1�`3��(0.001�`0.003�����j�O��Ə��������āA�X�̌����i�Z�����n�Ń��[�Y�ȘZ�p����j�̔��ʂ́A�܂������ł��Ȃ��B�����������̏W���̂����[�y�Ō����邾�����B

�@�����A�E�摜�̂悤�Ɍ�����̏������ɂ͊�P�̔������Ȍ������݂��i���ꂾ���ł�����Ȃ�̕W�{�j�A���̋P�̈ꕔ���X���K���X��ɂȂ����Ƃ��낪����A���̏�ɔ����������A���ꂪ�x�|���u�h�t�F���Ƃ������Ƃŕ���₷���B�摜�ł͊m�F�������������݂��������������Ȕ���������B

�@�����ЂƂA�L�^�ł͉��F��тт����F�`����������̐F�����Ƃ��邪�A���������Č��݂�����Ȃ��̂Ŗ{���̐F�͏o�ɂ����悤���B���̏������ł͔����̃N���X�g�o���C�g������Ƃ������Ƃ��B���̓_���܂ߏn�m�����ΗF�Ɉē����Ă����������B�����łȂ���ΐ������Ȃ��������낤�B���肪�����Ƃ��������悤���Ȃ��B�i���Ӂj�~2�ł���B

�@�摜�͏������������̈Ⴄ2���ł���B�����A����Ȃ�g��摜���g���Ďe�ׂɌ��Ă݂���̂́A�g�����W�{�ɂ͂x�|���u�h�t�F���Ƃ����`��܂ł͍Č��ł��Ă��Ȃ������Bi�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ |

�q��������������������-�i�x�j��Enstatite�i�X���K���X��j2�����ȉ�

�}�E�X�|�C���g���͂�ⓧ���Ȍ����̏��

�x-���u�h�t�F�� ���ꌧ���Îs���C�� |

�@�@

�@�@�@30 �������i�R�j�@�@����~3

�@�����Z�����̎R���[���ɂ͌]�̍̐Ώ�Ղ��������B���h�����Ȃ��������肾������ہB�Ŏc���Ă���������i��摜�j�B�u�ςȁH�ł����Ԃ����낤��

�v�ƍ̏W�������̂��摜�ɂ��Ă݂��B�����ނˎl�p�`�̒�����L���������̂悤�Ȑ���<Quartz>�ł���B���������ǂ��Ȃ��Ă��邩�B��[�����߉���B

�@���ʂ͏����������B�����A�����̘Z���������ʂ̌X�i�����̌��z�j����邭�U�̐��ʂ̂����R�`�S�ʂ͔��B���Ă��邪���Ƃ̖ʂ��Ȃ��Ȃ�����Ȃ��i���Ւ��x�ɑމ����Ă����j�B����ɉ������_�͒��S������ɒ[�ɕЂ���������̐����ł��邱�Ƃ��������B�Ȃ�Ƃ��������`�̐������B���܂Ő�����Ȃ��قǂ̐������������l�p�ۂ������͂��ꂾ�����B��摜���}�E�X�|�C���g�����Ƌt���܂ł̉摜�ɂȂ�B

�@�������摜���b���M�z�R�Y�o���Ȃ萅���i�O���������j�ŁA�����ł�����i�v�|�C���g�j�Ȃ��萅���ł���B�傫����10�������Ă���B�̏W���ĂQ�T�N�ȏ�o�߂������A�������Ă���ȂR���q�������̂͌������Ƃ��Ȃ��B�����������x�~�����̂������p�x��ς��čĐ��������h���̎��^�����H�h�B���ꂪ���ʂɋȂ��萅���Ƃ��ďo�܂��s�v�c�����A�t�Ɍ��������摜�̂悤�Ȑ^�̋Ȃ���͏��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�@�Ō�̂ЂƂ��˂��ꐅ���i���摜�j�ł���B�܂�ɂ͐����̒��ʂ̕������R���Ђ˂����悤�ɂ˂��ꂽ�悤�Ȃ��̂����邱�Ƃ����������A�w�ǂ͂˂���Ă���̂łȂ��A�ׂ荇�����ʂ��Ȑ���`���Ă���悤�ɂ݂��Ă��A�����̑g�ݍ��킹�ŋȐ��ɂȂ��Ă���B�˂��ꐅ���Ȃ�Ηׂ荇�����ʂ̋������炩�ȋȐ���`���Ă˂���Ă���̂��B

�@�����ł͂����킩�邪�A�摜�ł͑z���͂����Ȃ��Ƃ킩��ɂ����Ȃ��Ă��܂����B���̐����͂˂��ꐅ���ł͂��邪�A�����͕s�R���ɂȂ��Ă���̂ŁA

���Ԃ�Β��Ε�̂̕\�ʂŐ��������̂��낤�B

�@����܂ł�3�̃^�C�v�̐����̐����ɂ��ẮA�����Ă����ׂĂ��[���ł���悤�Ȃ��̂͂Ȃ��̂ŋC�ɂȂ��Ă���B�S����l���܂��B�@�@�@�@�@�@�@ |

�p�����������@�����Ð�s�����A�c��2.1����

Quartz���쌧�썲�v�S��㑺��[��10.7����

���Ð�s�g�쓌�R4.2����

|

�@ 31�������i4�j�@�@���E�Ԃ̐���

�@�ޗnj��ܑ㏼�z�R�̃����������ł���i��E�摜�j�B���������ւ�邱�Ƃ��ł�������ǂ��������̂́A�ق�̈ꎞ�I�ɏo�āA�b��ɂȂ肩�����炷���I������B�M�ɑ�������V�g�����Ƃ܂ł͌����Ȃ����낤�ȂƎv���Ă������A�N���l�[�~���O���������y�����̂��A�����������Ƃ������̂����̂܂ɂ��ł����B�ǂ�Ȉ��̂ł�����<Quartz>�͐����ł���B�����̕\�ʂ��������F��ттĂ��邱�ƂȂ�悭���邪�A������F���W��������ł���������̔��F��������B�����������ł��\�ʂ������F�����̂��̂��������B����ł����Y�̉������̑��Y�n���Ȃ��̂Ń��A�Ȃ̂��낤�B�����̃����������̔��F�̌����͊p�M�Ƃ��������A�ǂ�Ȋp�M�ʼn��F�ɂȂ�̂��낤���H�@���摜�̂悤�ɒ��S���ɗ����i���Ƃ�����j�����F�̐c�Ƃ��ē˂��ʂ��Ă���̂�������i�Ⴆ��Ɖ��M�Ɛc�̊W�̂悤���j�B

�@�㒆�摜�͓������ܑ㏼�z�R�ɎY�o�����Ԑ����ł���B���߂Č����킯�ł͂Ȃ����A�����Ȃ�̎Y�o�ł������B��������ڂ����ߌ���t�߂����܂Ȃ��{�������A�����܂��������B�Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȋC���B�ܑ㏼�ł̎Y�o�͂��̌�������Ȃ��i�����͗������萧�����ꂽ�ƕ����B�r�ꂽ�l�q���Ȃ�������肪�������̂��낤���j�B

�@��25�N�ȏ�O�̂��ƁA���ꌧ�́Z�Z����̉ƂŐԐ����������Ă���������Ƃ����邪�A���ꌧ�k���́A�z�R�ł͂Ȃ��Ƃ��납�班�������o�����̂ł���͗��h�Ȃ��̂������i���l����ƕ\�ʂ������ԂƂ������̂��������͕s���j�B�Y�o�͂�������Ȃ����ē������Y�n�Ƃ܂ł������Ȃ����x�̋K�͂������B

�@�Y�n�ƌĂׂ���̂�����i���͂ǂ����H�j�B�T�C�Y�͏��������̂��������A�����D���̐l�ɂ� |